秋意渐浓,重阳已至,“银龄族”再次成为社会聚焦的人群。

中国正处于加速老龄化的关键阶段。民政部数据显示,截至2024年底,全国60岁及以上人口已达3.1亿,占总人口的22%;其中65岁及以上人口2.2亿,占比15.6%,正式迈入中度老龄化社会。未来十年,这一群体仍将以每年超千万的速度增长,到2035年预计突破4亿,占比超过30%,进入重度老龄化阶段。

人口变老,生活方式却正在变“新”。银龄族的生活方式正在变得更加年轻化、数字化和多元化。随着健康水平提升和教育程度提高,他们不再局限于传统意义上的“养老”模式,而是积极拥抱学习、健身、旅行、创业等多样生活场景,成为推动“银发经济”崛起的新动力。

这不只是一个人口结构的拐点,更是一场社会模式与生活心态的重构。

国家层面的政策布局也在加速落地。最新发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确指出,要积极应对人口老龄化,健全养老事业和产业协同发展政策机制。

在重阳佳节之际,新京报贝壳财经通过问卷调研推出《2025年新银龄生活方式报告》,透视银龄生活与消费的八大新趋势,以数据与案例描绘“变老”的新想象。

“新银龄”趋势:疗愈旅程——从“打卡”到“心灵栖息”

清晨七点,62岁的张阿姨和三位老友走进太庙(北京市劳动人民文化宫),参观明清两代皇帝祭祖的庄严殿堂,深刻体验中国古代礼制文化的深厚底蕴;前往正阳门,感受古都北京的雄伟壮观,游览南中轴御道,追寻皇家御道的历史足迹;晚上看京剧表演,领略国粹京剧文化魅力。

“以前旅游是走马观花,现在是找回自己。”张阿姨说。这趟行程被她们称为“身心双修之旅”。

这一代“新银龄族”,不再满足于走马观花的“打卡式旅行”,而更在意旅程带来的疗愈与文化体验。随着经济社会持续进步,中国老龄群体的消费正在从“保基本”走向“享生活”。他们受教育水平更高、消费实力更强、对新事物更友好,与年轻人的消费观越走越近。而年轻人的生活方式也在反向影响父母一代,代际之间的边界正在悄悄消融。

“银发出游”已成为文旅市场的新增长引擎。携程数据显示,截至今年9月20日,平台50岁及以上银发人群旅游订单同比增长26%,高于其他年龄段人群,其中61至65岁增速达58%。

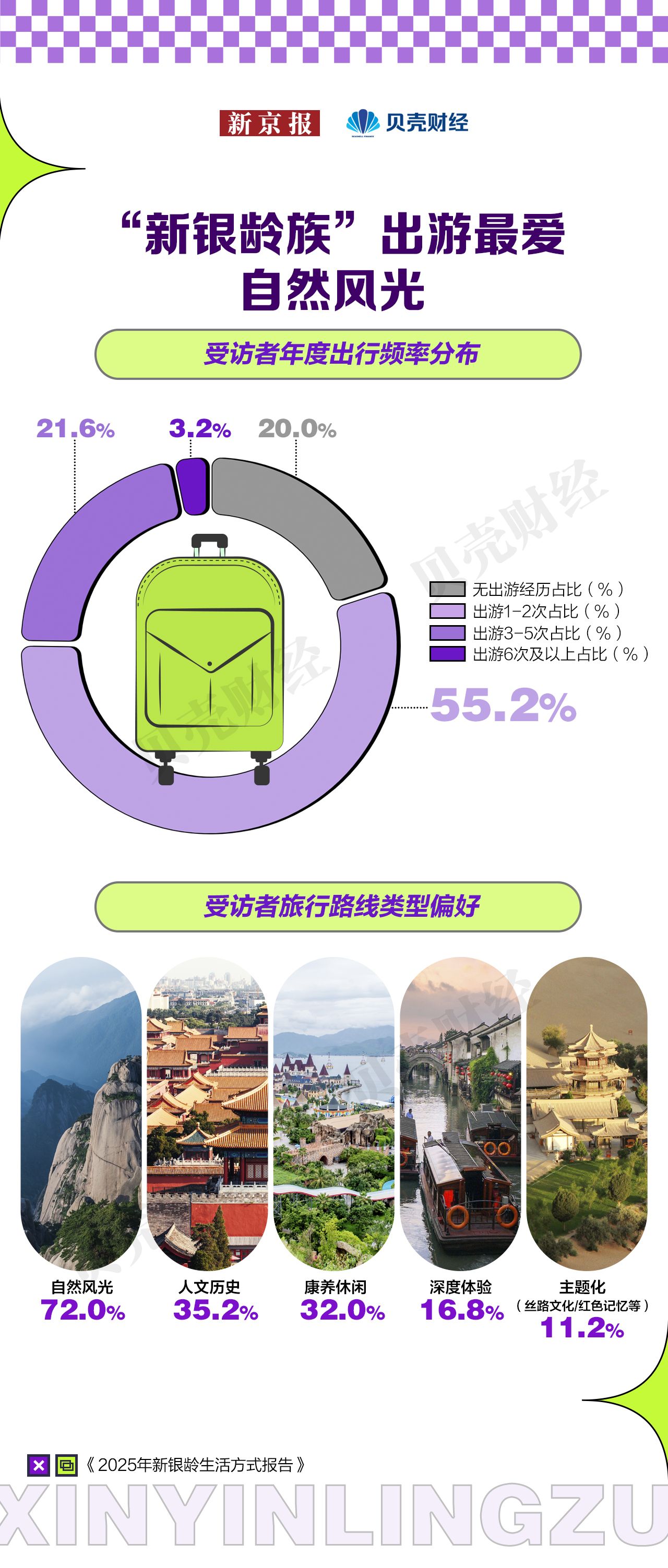

在新京报贝壳财经的深度调研中,近八成银龄族每年至少出门旅行一次,超过两成每年旅行3至5次,还有3.2%出游6次以上。对他们而言,旅行早已不再是节庆里的“奖励”,而是一种常态化的生活方式,他们选择用旅程与世界重新建立关系。

在出行选择上,银龄族更注重“舒适、省心与体验感”的平衡,他们不再追逐“景点打卡”的速度,而更在意“过程”的温度——看风景,是为了放松;走出去,是为了疗愈。调研显示,自然风光类旅行最受欢迎,超七成受访者偏好此类路线,其次是人文历史和康养休闲,占比分别为35%和32%。

银龄族更青睐那些“既能看风景,也能养身心”的深度旅程。携程数据也印证了这一点:在主题玩法上,银龄族更青睐兼具自然风光与深度体验的旅拍、养生、研学、歌舞等主题游,截至9月20日,2025年相关订单量同比增长近100%。其中,携程“老友会”推出的“老有意思旅行团”以文化研学、健康养生、换装旅拍、歌舞体验、摄影交流与轻户外探索为六大特色主题,深受银龄客群喜爱——在内蒙古线路上随专业舞蹈老师草原起舞,在成都研学线听水利专家讲解都江堰、青城山修习八段锦……旅途,成了一场身心双重滋养的文化之旅。

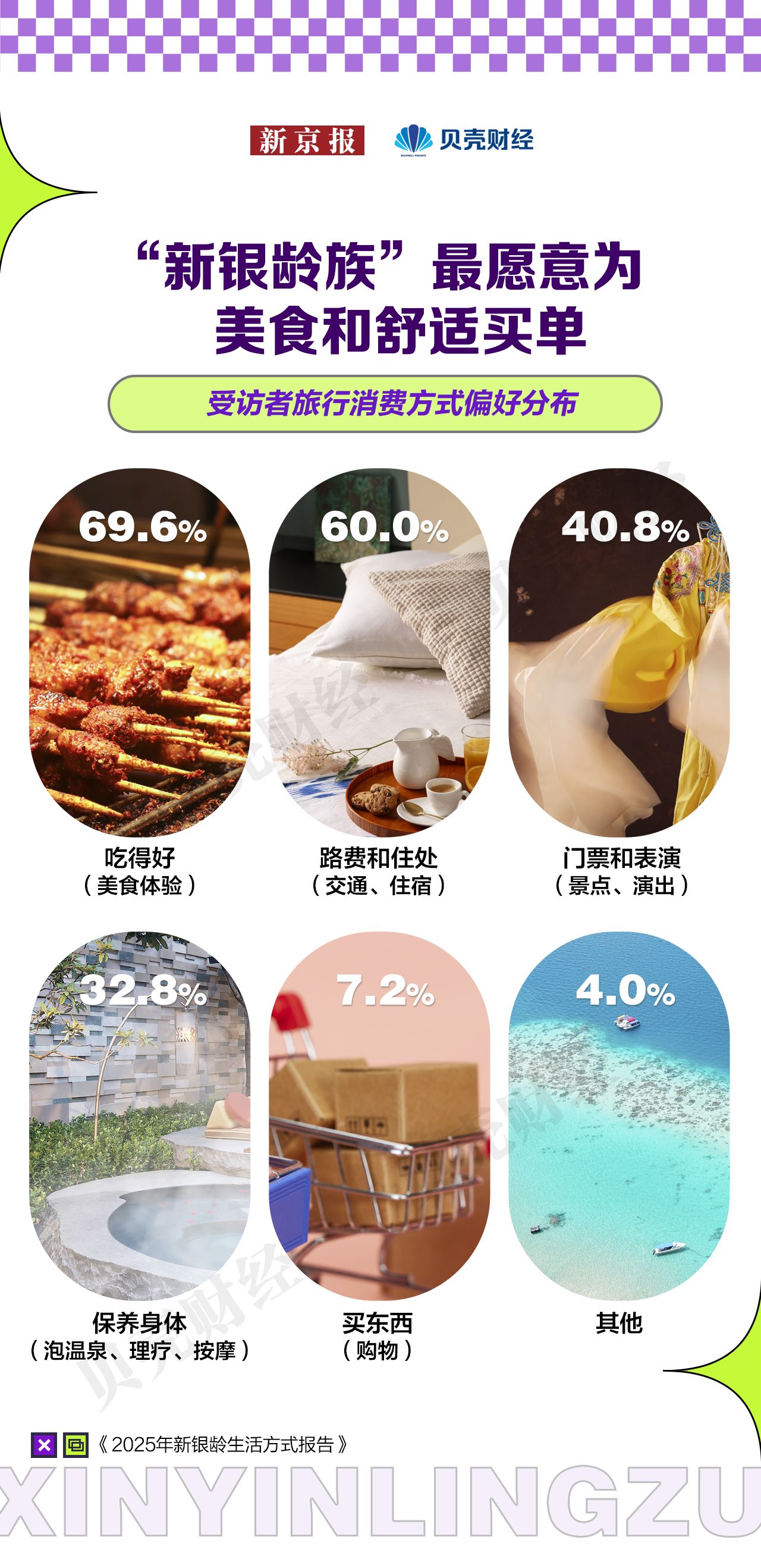

“民以食为天”,银龄族的旅途也重在“味”。近七成受访者表示最愿意为美食付费,既要口味与营养,也要地方特色与氛围感。其次,有60%的受访者愿意为更省心、更舒适的交通与住宿投入。比起价格,他们更在意“安心感”,例如更宽敞的座位、更近景区的酒店、更友好的医疗配套等。

同时,银龄族还愿意在文化与康养类项目方面付费,其中,40.8%的受访者愿意为景点门票、演出等文化体验买单,32.8%愿为温泉、理疗等康养项目付费。“看风景、享文化、养身心”的复合型需求正成为新银龄旅行的标配。他们出发的目的,已不只是看世界,更是让自己与世界重新对话。

统筹:任娇

记者:董怡楠 杜晓彤

设计:任婉晴

校对:柳宝庆