近日有媒体报道,天津一名男子网购5元补牙材料在家自行补牙,却导致牙齿被材料包裹难以清除。一项颇具技术含量的治疗行为,在商家的宣传中却成为“轻轻松松在家补牙”。新京报记者近期在多个购物平台和社交平台发现,这类网售DIY补牙产品多为树脂材料,商家宣称可以补牙洞、修复缺牙,安全无毒,“专为蛀牙牙洞研发”“告别蛀牙”“一秒修补”“省钱”“即补即用”等表述吸引了不少消费者买单。

记者调查发现,部分树脂补牙产品标注为一类医疗器械备案号,但无法查到备案号;部分没有医疗器械相关证号;还有一些所谓的“进口”产品,只是用英文进行包装,实则在国内生产。

“补牙是非常高风险的医疗行为,强烈不建议患者自行购买和使用补牙材料进行补牙操作,其危害远大于可能带来的便利和节省。”北京大学人民医院口腔科副主任医师李智指出,网购的“树脂”材料和牙医使用的“树脂”材料虽然在化学成分上可能属于同一大类,但在材料生物安全性、强度、粘接系统以及最重要的“配套技术”上有着天壤之别。口腔科使用的补牙树脂,由于需要在口腔内长期存留,对其生物安全性要求更高,按照二类医疗器械注册管理。自行补牙也暗藏多重健康风险。

法学专家认为,商家在临时补牙材料的宣传中使用“永久”“医用”等措辞,容易让消费者误以为产品具有长期甚至永久修复的效果,属于典型的虚假或误导性宣传,侵犯了消费者的知情权和选择权;使用“进口”字眼来宣传国产产品的行为,亦构成了虚假宣传。

部分临时补牙材料宣称有“永久”效果

新京报记者以“牙洞”为关键词,在某购物平台进行搜索,按销量排行,煌达医疗器械专营店所售的“魅盈牙科模型材料-树脂”排在首位,已售3万+,单瓶价格为27.99元。在标题中,该产品被描述为“永久医用自补填充神器具”,并且是“美国进口牙医推荐”。但在宣传图中,又有文字提醒该产品“只是临时补牙材料,不可替代牙科医院专业”。据店铺内的图文介绍,产品使用的是进口认证的树脂材料颗粒,缺牙、断牙都可以自己补。

煌达医疗器械专营店店内宣传截图。

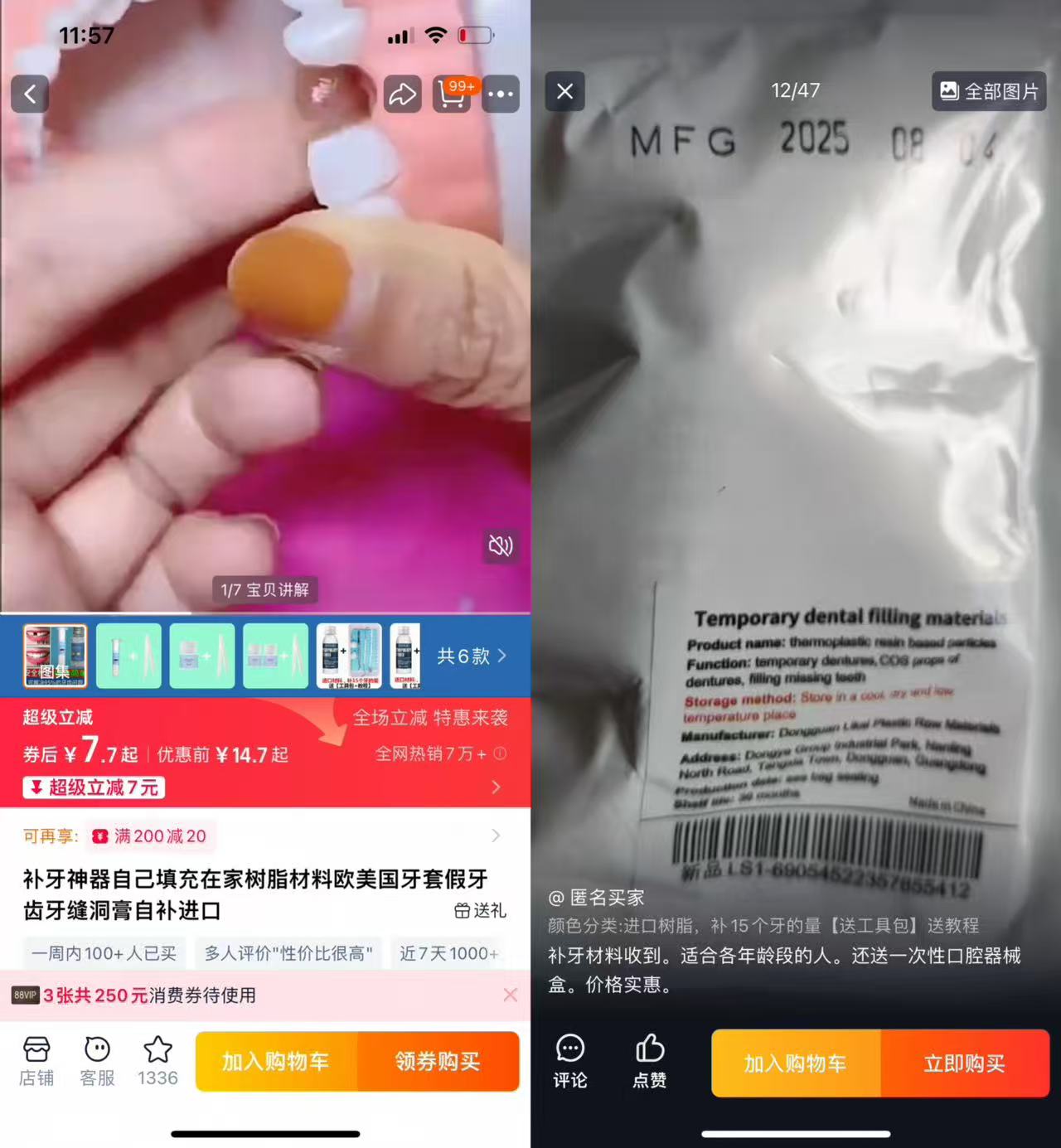

在某社交平台的“同安康的店”店铺中,其销售的德国进口临时补牙材料(Moldable Faise Teeth),使用方法与上述产品相同。该店铺宣称这款产品可以“30分钟在家拯救蛀牙,牙医级操作简单上手,30分钟快速固化,通透感媲美真牙,5年质保不掉落,比诊所省60%费用,补完根本看不出痕迹,当天补牙洞,3天告别蛀牙,洞越大越有用”。但该店铺提醒,深龋齿建议先就医。店铺客服还表示,“如果牙开始疼的话,不可以使用这款产品,如果不疼,补上以后能持续多久视个人情况而定,有的可以持续一年,是否去医院需要自行决定。”

某购物平台名为“洱海小店铺”的店铺所售的“冠仕牙科用口外研磨材料”也有类似宣称:“专为蛀牙牙洞研发,一秒修补,补完啃骨,无效全退”,同时晒出“顾客真实使用反馈”,称“孩子牙齿有蛀牙特别严重,本来要拔牙的,但是他老害怕就一直没拔,之后同事介绍了这款产品说能修复蛀牙牙洞,就给他买了试试,每天坚持使用,用了之后孩子的牙洞问题就好了”。

从该宣传的评价来看,“每天坚持使用”与该产品的使用性质并不相符,临时补牙材料补上以后只要不掉,不会每日取下再重新补。对于产品的标题中提到的“医用”“永久”,客服表示“只是临时的,一个月换一次”。

“消费者应该对电商平台上宣称‘简单易用’的医疗产品保持高度警惕,尤其是需要侵入性操作的产品。医疗器械不是消费品,它的使用必须建立在专业的判断和治疗的基础上。”李智认为,电商平台上的店铺将这类医疗器械产品销售给消费者自行操作,也是相关法规不够健全,商家严重不负责任的表现。

由于网售平台面对的是各种客户,也有店铺在产品购买页面标注了提醒。如遥远医疗器械旗舰店在其售卖的光固化流体树脂产品页面用粗体字明示:“此产品属于牙医专业材料,是需要专业牙医操作的”,告知个人用户不要购买。该款产品为第二类医疗器械注册产品。

针对“30分钟在家拯救蛀牙,牙医级操作简单上手”“3天告别蛀牙”“永久医用自补填充神器具”等宣传内容,北京中医药大学卫生健康法学教授邓勇表示,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者不得发布虚假或误导性宣传,特别是产品宣传中不得误导消费者对产品的预期效果。临时补牙材料产品在宣传中使用了“永久医用自补填充神器具”的措辞,容易让消费者误以为该产品具有长期甚至永久修复牙齿的效果,这属于典型的虚假或误导性宣传,侵犯了消费者的知情权和选择权。“3天告别蛀牙”“牙医级操作”等表述,属于《中华人民共和国广告法》第十六条明令禁止的“表示功效、安全性的断言或者保证”,以及第十七条禁止的“利用广告对医疗效果作出保证性承诺”。

产品仅为“临时补牙材料”,而宣传标题和描述则强调其“永久”效果,这种不一致也构成了信息不对称,违反了《中华人民共和国广告法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》。“广告必须真实、准确,不得含有虚假或误导消费者的内容。消费者若未能完全理解这些信息,可能会因为产品效果不符而造成经济损失或健康风险。”邓勇指出。

宣传擦边“进口”,实则国内生产

在一些商家的宣传中,部分国内生产的产品宣称使用“进口补牙材料”,实则系国内生产。

如上述煌达医疗器械专营店售卖的“魅盈牙科模型材料-树脂”,标题中标注了“美国进口”,评论区显示,有消费者亦认为其买到的是进口产品。但当记者以此询问客服,客服表示是使用了进口材料,国内生产,为国产产品。

同一款包装的产品,在不同店铺的宣传中,生产地也会相互矛盾。如上述“同安康的店”销售的德国进口临时补牙产品,客服明确回复产品为“德国进口”。但在某购物平台“钱通医疗器械专营店”店铺内,同款产品的标题中又使用了“3M美国进口树脂”宣称,店铺客服明确表示产品为“国产”。

此外,某购物平台“钧畅旗舰店”销售的一款补牙产品还标注了“美国3M纳米树脂补牙”;“国一口腔、补牙神器自己在家补牙材料非永久”店铺销售的一款补牙材料,标题中虽有“欧美国”“进口”字样,产品包装用全英文标识,标签上印的却是“made in China”。店铺客服表示,“该产品采购的是瑞典帕斯托集团的进口材料,包装是自己定制的。如果直接原装采购回来,一瓶费用得好几百元。”

“国一口腔、补牙神器自己在家补牙材料非永久”店铺销售的一款补牙材料,标题中有“欧美国”“进口”字样,标签上却印有“made in China”字样。某购物平台店铺截图

李智表示,这类宣称纯属噱头。美国3M公司是目前世界上最大的牙科材料供应商之一,正品3M复合树脂仅限专业渠道销售给有资质的医疗机构和医生,不会在网购平台上以“DIY套件”的形式直接销售给消费者。此外,纳米复合树脂中纳米是指的陶瓷填料的颗粒是纳米级别大小,这种树脂可以高度磨光,有非常好的美观性能。非专业人士根本不可能在口腔内将树脂纳米级别磨光。

邓勇指出,《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》规定,商家不得在产品宣传中使用虚假或夸大的信息,尤其是关于产地、原料、品牌等内容。商家如果使用“进口”字眼来宣传本应属于国产的产品,明显构成了虚假宣传,欺骗消费者。这种“擦边球”的行为会误导消费者,导致他们在不知情的情况下做出购买决策。

此外,《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条中明确禁止商业行为中的虚假宣传,包括使用虚假产地、虚假成分等标识来误导消费者。如果产品并非完全进口,但宣传上标注“进口”,且该信息对消费者的购买决策具有实质性影响,就涉嫌不正当竞争,不仅违反了广告和市场监督管理要求,影响市场的公平竞争,商家还可能会面临行政处罚或消费者的集体诉讼。

若国产产品通过包装、标签暗示进口属性,根据《中华人民共和国产品质量法》第五十三条规定,属于“伪造产地”,可处货值金额50%以上3倍以下罚款。《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条规定消费者享有“知悉其购买、使用的商品真实情况的权利”,商家故意混淆“进口材料”与“进口产品”,剥夺了消费者的知情权与选择权,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条,商家做法构成欺诈,消费者可主张“退一赔三”。

多款产品没有或虚标医疗器械证号

记者调查还发现,这类临时树脂补牙材料中,有些还宣称为一类医疗器械,商家会在宣传图中标注产品的医疗器械备案号。但有些产品宣称的备案号根本查询不到。还有的产品则没有国内医疗器械相关证号,仅标注为进口产品的分装款。

如上述提及的煌达医疗器械专营店所售的“魅盈牙科模型材料-树脂”为第一类医疗器械,备案编号为“豫汝械备20250002”,记者在国家药监局医疗器械数据库查询发现,该备案对应的生产企业为河南尧顺堂医药科技有限公司,预期用途是“制作牙科模型”。产品描述中提到,“非无菌提供,使用前由使用机构根据说明书进行消毒”。而该店铺在产品的宣传视频中,并没有提到消毒环节。新京报记者多次拨打企查查显示的河南尧顺堂的电话,始终未能接通。

该店铺销售的另一款“南京同仁堂绿金家园魅盈牙科用口外研磨材料”,产品宣传图显示医疗器械备案号为“皖阜械备20240023”,备案企业为安徽药鬼谷药业有限公司,但记者未在国家药监局医疗器械备案信息中查询到该备案编号。在产品评论区,有消费者称该款产品“图片是同仁堂品牌,吸引人眼球,实际上是假冒贴牌产品,上当了,没啥用,浪费钱”。另一名消费者称“直接是假货,根本用不了,建议下架”。

国家药监局医疗器械备案信息截图。

在同一购物平台的另一店铺“心备至大药房旗舰店”,记者明确跟客服反映查不到“南京同仁堂绿金家园魅盈牙科用口外研磨材料”的备案号信息,客服回复“产品质量都是有保证的,每一件产品都是经过了层层检验才准许上架”。当记者进一步追问查不到备案号怎么还会有保证,客服表示“需要反馈下”。记者还注意到,该店铺内售卖的补牙材料产品标注混乱,“拓伦”品牌的补牙材料,瓶身几乎都是英文,该产品备案号为“粤云械备20230004”,同样在国家药监局数据库查询不到。另一个购买链接宣传图又显示,该款产品备案号与煌达医疗器械专营店售卖的“魅盈牙科模型材料-树脂”的备案号“豫汝械备20250002”一致,十分混乱。

还有些包装为全英文标识的树脂补牙产品,属于分装产品。如钧畅旗舰店售卖的EELHOE补牙材料,包装没有中文标识,购买时显示为欧洲热销款的分装。记者询问客服该产品是否有中文标识,客服表示没有;记者追问是否有医疗器械相关的注册/备案编号,客服未明确回答,仅多次回复“商品信息可以参照详情页,有详细讲解”。记者在该商品详情页亦未找到产品的医疗器械注册/备案证号。

“有医疗器械备案号不代表‘高质量’或‘安全’。”李智指出,根据我国法规,医疗器械分三类进行管理。其中,第一类医疗器械实行备案管理,对于口腔科而言,通常是简单的口腔外使用的医疗器械,如用来检查牙齿的镊子探针,牙齿加工过程中使用的石膏、树脂等。这些虽然属于医疗器械,但是对人体健康影响很小,只需要简单备案即可,备案门槛相对较低。而口腔科使用的补牙树脂,由于需要在口腔内长期存留,对其生物安全性要求更高,是按照二类医疗器械注册管理,由省级管理部门审批,要比备案严格很多。而更加复杂的种植牙等,按照三类医疗器械管理,需要国家部门审批。

即便是二类医疗器械注册的临时牙科材料,也不能宣称其永久留在口腔内。在国家药监局医疗器械数据库,记者查询一款由韩国美的株式会社生产、北京中瑞联合医疗器械有限公司总代理的进口光固化树脂牙科产品(医疗器械注册证编号“国械注进20202170305”),结果显示,该产品为第二类注册医疗器械,适用范围/预期用途是用于永久性修复体完成前,制作临时嵌体、高嵌体、冠和桥。其中提及,口内最长使用期限不超过2周。而在上述仅标注为一类医疗器械备案号以及没有医疗器械注册/备案号的产品购买标题中,却使用了“永久”字样,混淆使用时长的限制,误导消费者。

“消费者无法确认产品是否符合质量和安全标准,基于商家的宣传可能错误地认为该产品通过了正规审批且具有安全性,存在极大的潜在风险。如果产品并没有按照法规进行合规的注册和备案,显然侵犯了消费者的知情权、选择权和安全保障权。消费者若因为产品未通过合法备案而受到损害,商家可能会承担民事赔偿责任,甚至面临行政处罚。”邓勇指出,《医疗器械监督管理条例》规定,医疗器械必须依法进行注册和备案,并且相关信息应该在产品包装上进行明确标识。商家宣称的备案号无法查到或与实际备案信息不符,表明该产品的备案存在不透明和不合规的情况,可能涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》。

医生:网售DIY树脂材料成分不明、纯度存疑

记者在调查中发现,这类树脂补牙产品的使用方式主要分为两种:一种是通过一定温度的热水使树脂颗粒变软后进行塑形,初步固化后使用冷水漱口即可变硬,声称“能咬核桃”。第二种光固化树脂材料,将初始软化状态的树脂塑形后通过紫光灯照射进行固化。

煌达医疗器械专营店所售的“魅盈牙科模型材料-树脂”属于第一种类型。多位消费者在评论区表示,已经退货,牙医不让用。还有些消费者反映产品遇热发软,如喝一口温水就会变软,吃热饭也变软。有人称填了3次,两三天就少了大半。还有消费者称,戴上三天就要出臭味,很难闻,这种味道洗都洗不掉。

为什么已经固化的树脂遇热则软?对此,北京大学人民医院口腔科主治医师高轩表示,这不是正常牙科复合树脂应有的表现,消费者使用的可能根本不是牙科复合树脂,而是一种大致60多摄氏度软化,常温下固化的热塑性树脂。牙科通常也会使用这种树脂做临时的托盘等,在热水中变软就可以做成想要的形状,但绝对不会用此填充牙齿,无论是生物安全性还是机械性能、美学性能,都远远满足不了补牙的要求。

若是吞入腹中该怎么办?商家的宣传图中称,“产品安全无毒无害,不小心吞服不需要特殊处理,本产品生物可降解,降解产物由新陈代谢排出体外”。

这类补牙产品,真如商家宣称的那样安全无毒吗?在某社交平台,“口腔赵伊森”发布的真实案例提醒显示,武汉一女子网购材料自己补牙,结果脸肿成包子,紧急做根管治疗,省钱变烧钱,提醒消费者“别让无知毁掉你的牙”。

“虽然都叫树脂,但此‘树脂’非彼‘树脂’,网售DIY树脂材料成分与纯度不明,纯度存疑,可能使用工业级原料,含有大量杂质、未提纯的单体,生物相容性差,毒性风险高。”李智强调。

提醒:自行补牙操作不当或带来更大风险

在黑猫投诉平台,有消费者投诉称,今年4月17日在某平台购买了一款补牙材料,4月28日使用该产品,4月29日-5月5日出现中毒性拉肚子行为(红褐色),线下就医医生说是树脂颗粒中毒所致。该消费者认为商家侵害了其个人身体健康,要求退货退款,并给予一定医药费补偿。从平台处理结果来看,该消费者并不满意处理结果,称客服敷衍了事,扯皮处理,线上客服也不回信息。

“这个投诉案例非常经典,揭示了自行补牙的多重巨大风险。”李智指出,使用这类产品,首先面临的是生物安全性问题。正规的牙科树脂按照二类医疗器械注册管理,都经过严格的生物相容性测试,确保在正常使用下对人体安全。而劣质DIY树脂具体成分不明,这些成分毒性大、残留单体多,在口腔环境中会持续释放,并被吞咽进入消化道。投诉中提及的“颗粒中毒”,或是吞服了树脂颗粒或材料碎屑,这些颗粒可能对胃肠道造成直接刺激或化学性损伤,导致“红褐色拉肚子”,或许是胃肠道黏膜出血的表现。

高轩表示,消费者的反馈精准地指向了DIY补牙最致命的风险之一:材料性能不合格导致的失败。“这种情况吃进去的树脂,会对健康造成直接影响。”高轩指出,这种热塑性树脂,更类似于日常说的塑料,具有一定的化学活性和生物毒性。这类树脂可能具有细胞毒性和致敏性,会直接刺激和灼伤口腔黏膜、牙龈,可能导致溃疡、发炎、疼痛。全身性健康风险方面,这类产品有可能造成消化道负担,虽然大部分毒性物质可能会被排出体外,但一些小分子的单体或降解产物有可能被肠道黏膜吸收进入血液循环,长此以往会对肝脏、肾脏等解毒和排泄器官造成潜在的负担和损伤。

也有消费者认为,网购材料自行补牙不求永久,只是临时应付一下,等有空了再去看牙医。李智表示,即便只是想临时补牙,也需要专业处理,必须建立在正确的诊断、无菌、隔湿的环境加专业操作的基础上,在家自行操作无法满足以上任何一点,DIY树脂的化学刺激性只会加重问题。自行补牙失败后,想要清除这些材料也非常困难,绝不是直接抠掉这么简单。

自行补牙最大的风险是继发龋。李智表示,由于没有专业器械去除腐坏物质,隔绝唾液,不可避免地会将细菌和唾液一起封入龋洞内,细菌在其中会以更快的速度腐蚀牙体组织。此外,当材料变软、脱落,会在牙齿和填充体之间产生巨大的缝隙(微渗漏),细菌、食物残渣和唾液也会涌入这个缝隙。由于这个区域无法被清洁,细菌会疯狂繁殖,从内部更快、更隐蔽地腐蚀牙齿,形成‘继发龋’。这种蛀牙往往发现时已经非常深,很可能已经伤及牙髓(牙神经),导致剧烈的牙痛,最终需要接受更复杂、更昂贵的根管治疗甚至拔牙。

“这甚至比吃下去更严重,牙齿治疗是极其专业的医疗行为,关乎长期健康,为省下几百元而冒着牙齿报废、健康受损的巨大风险,绝对不值得。”李智提醒。

自行补牙操作不当带来的风险也不小。在李智看来,专业医生补牙和自行补牙相比,就是专业对比儿戏,操作手法与设备的差距,是导致成功与否的决定性因素。“网售DIY产品,试图用最劣质的材料和完全缺失专业技术与设备的情况下,去完成这个系统工程,其结果注定会失败,并且会给患者带来更严重的后果。因此,这绝不是‘同样的材料,自己省了手工费’的概念,而是‘用玩具试图完成精密仪器的工作’,是对自身健康的极大不负责任。”李智强调,“即使用全世界最好的牙科树脂,没有专业技术和设备,也无法成功补牙,千万不要拿自己的健康去做实验。一次专业的补牙,可以使用多年,从长远看,这才是真正省心、省事、省钱的最佳选择。”

新京报记者 王卡拉

校对 柳宝庆