开栏语

当巴比伦的计时壶在晨曦中滴落第一颗水珠,当指南车的木轮碾过中原大地的尘埃,当张衡的候风地动仪在朝堂上第一次指向陇西——这些跃动的机械心脏,早已在青铜与木石的躯壳里,埋下了人类对 “造物致知” 与“自动”“智能”的渴望。

如今,世界机器人大会与世界人形机器人运动会的聚光灯下,站在奇点前夜,钢铁与代码正在重写科技进化的叙事。当人形机器人在马拉松赛道和冰丝带扬起金属尘埃,当神经网络在硅基大脑里点燃百万个突触,这些钢铁造物已不再是简单的模仿者。它们带着算法的 “智慧” 与传感器的 “感知”,在碳基文明的土地上投下崭新的影子。

潮水已至,星光在前。图灵测试的终点线外,还有具身智能的莽原等待开垦。新京报贝壳财经推出《机智谈》系列报道,愿做这趟星辰之旅的记录者,对话深耕机器人产业前沿的创始人和领军人物,让我们一同见证,这场属于机械与智能的蝶变,如何书写下一个人类群星闪耀的时代。

亦庄人形机器人马拉松爆火出圈之后,松延动力的N2机器人产品收获了超过2000台订单,交付、量产成了松延动力的要务。

端午节前的最后一个工作日,松延动力从海淀区搬到了昌平区未来星科能源谷智造产业园4号楼,二层是生产和组装机器人的厂房,三层是办公区。面积比原来大了一倍,扩招员工30多人。姜哲源告诉新京报贝壳财经记者,公司搬家时间比预想的提前了很多,最主要的原因就是扩大产能,提升交付能力。姜哲源一天会去厂房两三次,亲自查看机器人组装和交付的进度。

长期从事机器人租赁生意的从业者告诉贝壳财经记者,现在很多客户会想尝试不同类型的机器人产品,但难点在于大多数本体厂商的交付周期太长,因此市面上可供租赁的不同机器人品牌的产品并不多。

这也是姜哲源迫切想要提升产能的核心。“我希望有一天我们的产品在市面上随处可见。”姜哲源说。在他的规划里,到今年八月至少可以每月交付几百台机器人。在二层的机器人厂房里,自动化生产工具和工人们分工有序,都在为了交付而努力。

虽然公司成立了近两年,但在此次人形机器人马拉松之前,松延动力的知名度并不高。“马拉松对我们而言,算是解决了酒香也怕巷子深的难题。”姜哲源说。此前,这位1998年的创业者经历了“找钱”、搭团队、管理公司几轮挑战。

姜哲源从幼儿园到大学均在清华园中成长,高考以北京市第28名的成绩考入了清华大学电子工程系。博士期间,他的学习方向为强化学习,在实验室初识宇树机器狗时深受震撼,自此,机器人的梦想便在他心中埋下了种子。

为了更加专注于人形机器人的研发与制造,姜哲源放弃了清华大学博士学位,创办松延动力,那一年,他年仅25岁。

但对于投资人而言,一个清华辍学博士的学历背景实在算不上多么光鲜,毕竟同期创业的还有名校出身、海外名校留学背景、大厂高管等一众创业者。草根出身的团队、产品又处于研发阶段,姜哲源的融资之路屡屡碰壁。直到2023年底打造出机器人原型,才拿到种子轮融资,公司才算迈过第一道难关。

从那个时候开始,姜哲源的身份就不再仅仅是一个单纯的机器人爱好者,他还成为了一个需要管理几十名员工的领导者,他不仅需要考虑产品的研发,更需要让公司尽快实现自我造血的能力,这也是所有机器人创业者需要面临的课题。

如今,松延动力刚刚完成了第六轮融资的交割,姜哲源计划明年让公司实现现金流为正,后年实现盈利。相较于一个技术人才,他更愿意将自己定义为懂技术的产品经理,产品的设计一定要以需求为导向,为了更懂做产品的逻辑,去年年底,他还专门听了泡泡玛特创始人王宁的一堂分享课。

虽然公司规模在一步步扩大,但姜哲源的办公室里依旧放着一块白板,在项目推进的过程中如果有任何问题都可以随时来办公室直接找他讨论解决。采访当天,一位算法工程师就遇到了在机器人动作设计上的问题,短暂沟通后问题得以解决。

在姜哲源的人才评判体系里,并不以学历为导向,热爱第一位。姜哲源的父亲是清华大学的一位教授,在他的记忆里,父亲绝大多数时间都在实验室,这种热爱深深影响了他,“我一辈子能从事热爱的职业,是一件很幸福的事。”

马拉松比赛当日,姜哲源在赛场外等待N2冲线。 企业供图

“今年本体厂商之间比拼的关键在于量产”

新京报贝壳财经:松延动力是什么时间搬到新公司的?原因是什么?

姜哲源:端午节假期结束刚搬过来,我们现在确实面临很严重的产能问题,这是搬家最核心的原因。现在面积扩大了一倍,也有了专门的工厂。

说实话,我没想到我们的产品会这么火,搬到新公司之后我们已经交付了几十台机器人,最近几个月的核心任务就是把产能提升起来,至少要达到一个月300台-500台规模。

新京报贝壳财经:目前公司规模有多大?学历上有要求吗?所有的员工你都要亲自面试吗?

姜哲源:搬来新公司之后我们又新招了30多个人,现在规模在80人左右,基本是95后、00后。下个月我计划进行一次最大规模的扩招,人数可能会增长60%左右。从招聘上来说,我对学历背景上没有过多的要求,我最看重的是面试者是否真的对机器人充满热爱,偏向技术、研发等核心岗位的人才我都会亲自面试一次。

新京报贝壳财经:松延动力的定位是做本体的公司吗?会做定制化产品吗?

姜哲源:对,我们目前的定位还是做硬件本体的公司,接下来的任务是要提升产品的稳定性等各方面的能力。目前我们不面向C端消费者做定制化服务,但是一些共性的需求是可以解决的,比如语音交互能力。

新京报贝壳财经:对于做本体的公司而言,今年比拼的重点是什么?

姜哲源:其实从硬件本体的角度来看,技术路线已经收敛了,今年就是要拼规模化的量产和交付。

新京报贝壳财经:你计划做具身大脑领域的研发吗?

姜哲源:从长久的发展来看,未来不可避免地会和做具身智能的公司在某个点相遇,我们想的是先把本体做好,然后再去做一个具身大脑。

对于具身大脑而言,现在整个行业缺的不是技术、不是算法,而是数据。我个人觉得,目前整个行业也没有完全想清楚数据应该怎么采集,采集多少规模合适。我最近在看段永平的一本书,我觉得“敢为天下后”这个说法挺好的,有时候第一个“吃螃蟹”的人不一定好。

因此在具身智能方向,我们目前的思路是不砸大量的钱去大规模的研发,我们先观望,谋定而后动,这是我的一个思路。

新京报贝壳财经:那你认为单纯做硬件本体,有壁垒吗?

姜哲源:所有的壁垒都是一个不可被超越的体系。当我们的量产、销售、交付所有的环节都跑通时,就整体形成了一个正循环。现在宇树已经占据了很大的市场份额,我们想要突破,是需要花费一番成本的。马拉松对我们来说是一个很好的利器,接下来我们一定要把量产的事情解决。

新京报贝壳财经:你指的生态是渠道代理吗?松延动力现在有多少代理商?

姜哲源:是一部分,我们目前的代理商应该有几十个,前一阵子我们也刚刚开完自己的生态大会,来的代理商比较集中的地区是江浙沪、大湾区和河南,今年我们的目标是至少要扩充到上百个代理商的规模。

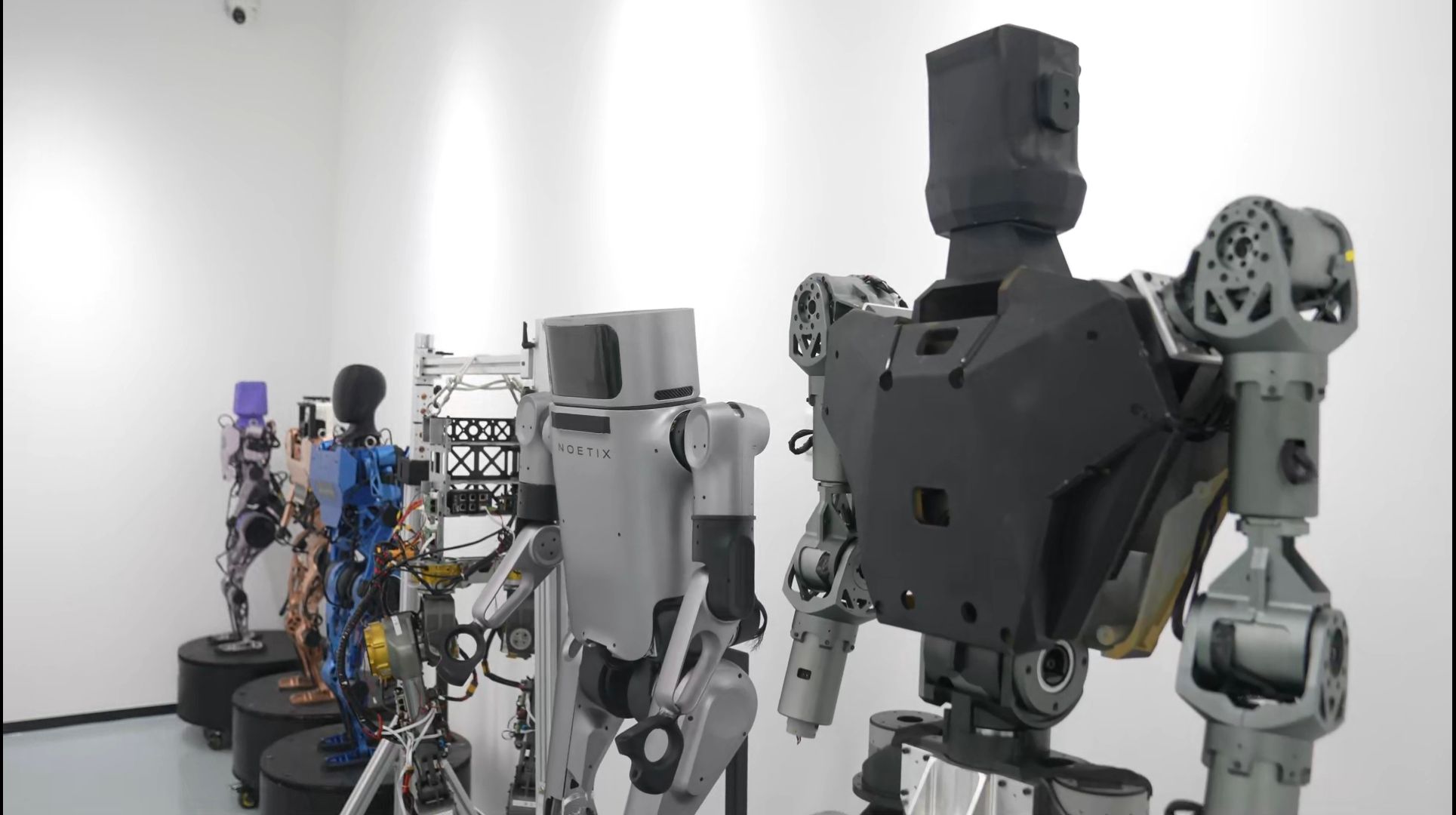

松延动力各产品展示。李学浩 摄

“年底将发布新一代机器人产品”

新京报贝壳财经:你是从小就对机器人有浓厚的兴趣吗?

姜哲源:小时候其实最喜欢的是汽车,博士期间我的研究方向是强化学习,机器人是强化学习最好的应用领域。大概是2021年年底左右,当时我刚进清华博士课题组,当我在实验室看到宇树的机器狗时,被彻底震撼了,激发了我对机器人的兴趣,后来我们就开始自己造人形机器人,发现越造越有兴趣。

新京报贝壳财经:那没想过也造一款机器狗?

姜哲源:没有,因为在四足方面我觉得宇树已经做得很好了,我觉得没有必要再去造一家做机器狗的公司了,除非能想到其他场景。

新京报贝壳财经:你是一开始就想好了做小人形的机器人产品吗?为什么?

姜哲源:其实通过市场的反馈来看,你会发现我们的预判还是挺准确的,现在市面上卖得最好的全是小尺寸机器人产品。

我当时在设计机器人时,首先想到的是用户需求,如果把机器人变大,可以多带给用户哪些价值?在思考和调研后,我们觉得没什么太大的价值。如果目标是把机器人产品卖给科研院校的话,大尺寸的机器人如果出现问题,也会对周围的环境带来不确定的影响,其实是比较危险的。

大尺寸的机器人在成本上提升了不少,但从用户价值上来看并没有提升,所以我们觉得目前小尺寸的机器人是更好的选择。

新京报贝壳财经:现在各家机器人企业都在追求场景落地,你觉得工业场景是真需求吗?

姜哲源:我们计划在年底发一款大概1.7米左右的大尺寸人形机器人,是针对某一特殊类型的客户做的研发。我们在做每一款产品之前都会充分调研,适合什么样的落地场景,有多少用户价值,这非常重要。

之所以做这款大尺寸人形机器人产品也是因为今年有客户找到我们,想针对一个特殊的场景研发一款大尺寸机器人,他们自己也会下单一定的数量,然后我们也做了其他调研,结论是可以做,那我们就做了。

新京报贝壳财经:那就是说你在做小尺寸机器人时也做过调研?你现在设计的机器人主要面向的场景是哪些?

姜哲源:其实这个小型的机器人最开始是给我自己造的。当年在学校做研究的时候,我最开始是从四足机器狗的运动控制算法开始的,再到后来就是研究双足的运控算法。当时我就需要一个形态稍微小一点的,性能好一些的,同时支持二次开发功能的一款机器人,我自己就是用户,所以知道无论是国内还是国外,只要是做科研的用户都会需要这样的产品,所以不太需要做过多的调研。

新京报贝壳财经:做大尺寸机器人产品难度更大?

姜哲源:其实大尺寸和小尺寸机器人在难度上没有任何差异,所有的架构都是一样的,甚至电路板都是可以复用的,当然后续肯定会做一定的优化,在算法上更是简单了,不存在太大的难题。

松延动力工作人员在调试机器人。李学浩 摄

“我更愿意把自己定义为懂技术的产品经理”

新京报贝壳财经:与其他机器人企业相比,松延动力的优势在哪?是运动控制方面吗?

姜哲源:我倒不觉得我们的优势在于硬件技术,我们的优势在于产品,我们非常在乎的是用户体验与产品定义,设计一些不一样的使用体验。包括我们机器人的步态、外形,与行业内其他公司的机器人产品不太一样,我们更像是一个消费电子产品。

发给客户的机器人产品,我们都会送一些卡片,有我们机器人logo的贴纸,还有产品使用说明书,包括我们发货的箱子都是经过专门设计的,已经算很接近消费电子的形态了,已经有苹果的设计感觉了。

新京报贝壳财经:所以你认为自己是一个技术专家、商人,还是其他什么角色?

姜哲源:其实我更愿意把自己定义为一个懂技术的产品经理,因为所有的产品最终都是为了走向消费市场,了解用户需求非常重要。去年年底,我还专门去听了泡泡玛特创始人王宁的一堂课,我觉得消费领域的很多经验是能够复用到我们所处的机器人行业的。

新京报贝壳财经:也就是说你在搭建团队的时候也会侧重于招聘具有产品思维的人?

姜哲源:公司刚成立的时候,其实我不太有管理团队的经验,那个时候就是缺哪补哪,其实是很不成熟的。但现在我们已经形成了一支复合型的团队,也形成了不同的事业部,大家各司其职。

有很多创始人比较看重团队成员掌握的现有资源,但我其实更看重个人的商业化能力,是否具有持续变现的能力,因为资源其实用完就没了,是“鱼”和“渔”的差别。现在我们团队的销售负责人也是非常优秀的,加入松延动力两个月的时间已经接到了2000台的订单,如果算上意向订单的话,应该超过2500台了。

新京报贝壳财经:是在马拉松之后?

姜哲源:马拉松对我们来说是解决了“酒香也怕巷子深”的问题,我们技术很强,但因为从不做宣传,所以也没多少人知道,马拉松之后算是让所有人都认识我们了。但其实马拉松给我们带来了几百台的订单,剩下的这些订单都是团队自己去拓展的。

新京报贝壳财经:N2机器人的售价是3.99万元,为什么把价格做到这么低,是为了提升知名度?还是为了去抢宇树机器人的市场?

姜哲源:其实都有吧,一方面是为了先抢占低价市场,另一方面也是为了能让市场知道我们。但我们的定价体系比较复杂,现在的指导价也有变化,前期牺牲一些毛利,最终是为了实现自我造血的能力,先规模化再实现现金流转正。

“争取明年实现公司现金流为正”

新京报贝壳财经:所以公司现在盈利了吗?未来在商业化方面有什么计划?

姜哲源:我们今年肯定是亏损的,明年争取实现现金流为正,但我估计净利润还是亏损的,因为我们计划明年发一些期权。后年估计利润就会好很多了。

新京报贝壳财经:你认为目前人形机器人市场到了卷价格的阶段吗?

姜哲源:我觉得也没有到完全卷价格的阶段,现在还是要大家一起先把蛋糕做大。但如果价格持续保持很高的话,可能会面临被淘汰。

新京报贝壳财经:创业过程中,除了最开始找不到钱的时候,还有其他低谷的时候吗?

姜哲源:其实我一直都在低谷,都在与压力共存,一直在升级打怪。2023年的时候,每次融资结束我都会觉得是最后一轮,也挺惶恐的。

大概是在2024年年初的时候,算是公司比较危机的时候,研发陷入停滞,团队快速臃肿,最危险的是公司账面上的钱快花完了,最大的问题还是出在我自己身上,年轻、没有经验。大概是2023年10月份,公司账面上还有3000万左右的现金,我没见过那么多钱,当可以自由支配的钱变多时,人是会疯狂的。因为在创业之前,我手头最多的钱就是每个月2000元的生活费。

我那个时候疯狂招人、扩充团队、花钱没有节制,甚至我们股东都给我发微信说创业要省钱,算是被现实教育了一次。

直到2024年3月31日,我们的仿生人脸机器人产品打动了北京机器人产业投资基金,投了一笔钱之后,然后好多老股东也追投了一些,公司才算缓过来了。

新京报贝壳财经:此前金沙江创投主管合伙人朱啸虎退出对松延动力的投资,对你影响大吗?目前融资进展如何?

姜哲源:其实没有太多影响,我现在的主要精力是在产品研发、交付等工作上,我们找了专门的FA帮我们做投资顾问,一般到最后几次我才会参与。现在六轮已经完成交割了,新的轮次也进行到了比较靠后的阶段了。

新京报贝壳财经记者 张晗 编辑 陈莉 校对 赵琳