仅需5毫秒,来自青海的绿电便可以穿越1500多公里,到达中原腹地的驻马店。

“这是什么概念,人眨眨眼的工夫,青海已经往河南送电几十回了,而且往外送的是高比例的清洁电力。”国网青海的工作人员芦金龙这样形容。

近日,新京报贝壳财经记者跟随“活力中国调研行”采访团走进“±800千伏青豫特高压青南换流站”,也感受到从西部跨越到中部的绿色脉动。

这一“西电东送”的模式,正是青海将能源优势转化为发展动能的一大缩影。

作为“三江之源”“中华水塔”,青海富光、丰水、风好、地广,是发展清洁能源的最佳区域之一。如何把源源不断的“绿能”转化为澎湃发展的“动能”,打造国家清洁能源产业高地?新京报贝壳财经记者通过实地调研,发现了青海独特的绿色发展路径。

新京报贝壳财经记者走进±800千伏特高压青南换流站。新京报贝壳财经记者 潘亦纯 摄

坐上“绿色高速”,点亮16个省份

始于青海省海南藏族自治州,止于河南省驻马店市,这条长达1587公里,途经青海、甘肃、陕西、河南4省的±800千伏青豫特高压工程(以下简称“青豫直流”),于2020年底正式投运。

7月25日,贝壳财经记者走进这一工程的起始换流站——±800千伏特高压青南换流站,从设备林立,管线纵横交错中,不难想象这里潜藏着许多世界之“首”、国内之“最”。

据工作人员介绍,“青豫直流”是世界首条以输送新能源为主的特高压输电大通道,且在世界范围内首次采用特高压换流变现场组装技术。此外,贝壳财经记者探访的特高压青南换流站为目前国内已投运的、海拔最高的特高压换流站,海拔高达2880米。

通过“青豫直流”,青海绿电就像坐上了“绿色高速”,仅需5毫秒,就穿越了1587公里,从西部来到了中原腹地。

贝壳财经记者了解到,通过“青豫直流”,青海每年可向华中地区输送400亿千瓦时的清洁电能,将河南全社会用电量的1/8转变为绿电。

一如河南用电“转绿”的省份还有很多。天然的资源禀赋,让青海探索出了一条因地制宜的发展之路,其中,对外输送绿电便是将“绿能”转化为发展“动能”的途径之一。

如今,青海的绿电已外送至北京、上海、河南等16个省份,不仅自身可以增收,也加速了全国迈向“双碳”时代的步伐。

对外输送绿能,对内清洁能源也成了青海走低碳发展之路,积极探索绿电惠民、产业升级、绿色金融等发展路径的“内生引擎”。

7月21日,贝壳财经记者跟随采访团走进了青海省清洁能源和绿色算力调度中心,沙盘上遍布全省的光伏、风电设备,让青海的能源禀赋一目了然。

据了解,青海的水能、光能、风能、地能极为丰富:资源理论蕴藏量位居全国第五;全年日照时间达2500小时至3650小时,太阳能资源理论可开发量35亿千瓦,技术可开发量位居全国第二;风能技术可开发量7555万千瓦,是我国第四大风场;可用于新能源开发的荒漠化土地超10万平方公里。

2023年,青海5497.08万千瓦电源总装机中,新能源装机规模已达3745.64万千瓦,占比高达68%,新能源发电量首次超过水电成为省内第一大电源。2024年,青海更是完成了新增清洁装机1500万千瓦的工作目标,成为全省新增清洁能源装机规模最大的一年。

光伏变动能:脱贫,转型

跳出“发电”看能源,青海的绿电正在溢出电网,流向千行百业。从乡村屋顶的富民光伏到“板上光伏、板间种草、板下养羊”的新模式,从一份可溯源的“碳足迹标签”到绿色金融“活水”,清洁能源已经成为撬动绿色发展、产业升级、乡村振兴、共同富裕的新杠杆。

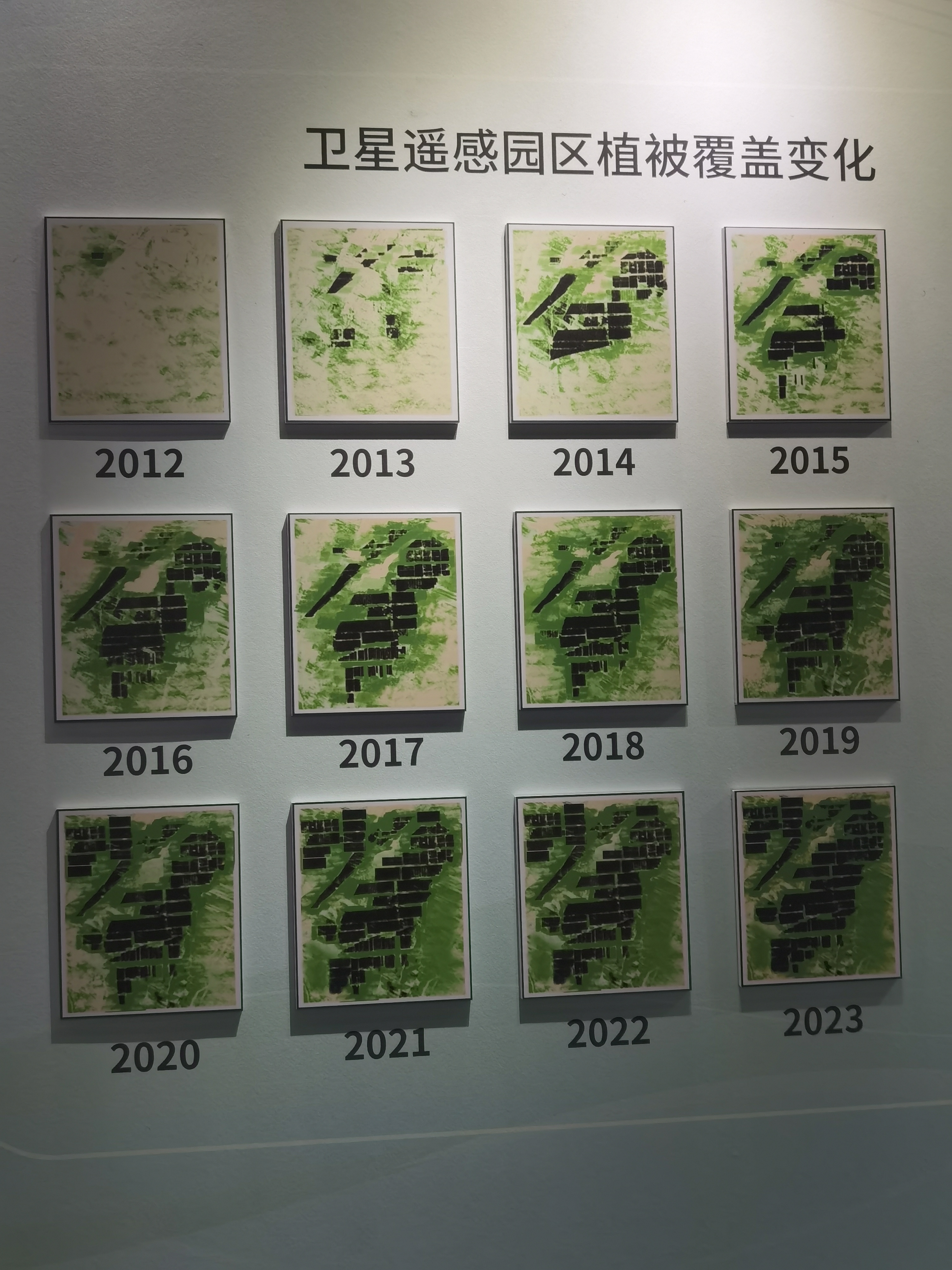

在调度中心,贝壳财经记者看到了一张卫星遥感园区植被覆盖变化图,2012-2023年,植被覆盖面积明显扩大,这是近年来青海探索“光伏+治沙”“光伏+生态治理”新模式的最佳体现。据悉,十余年间,青海通过建设光伏电站,减少的荒漠化土地面积高达100平方公里。

卫星遥感园区植被覆盖变化图。新京报贝壳财经记者 潘亦纯 摄

光伏还成为当地脱贫攻坚、乡村振兴的“绿色存折”。截至2023年底,青海累计建成各类光伏帮扶电站42座,累计发放帮扶资金超9亿元。

位于青海东北部的互助县五十镇班彦村,便是绿电的直接受益者。2022年,国网海东供电公司启动班彦村全绿电零碳能源互联网示范村建设。2023年12月,该村通过新建低压分布式光伏、车棚光伏以及储能装置,打造了一个可持续输出绿电的微电网,不仅满足了全村生产生活用电需求,大大减少了碳排放,余电还能送上大电网,为每户村民年增收约2500元。

在这里,产业同样向“绿”升级。目前,被青海“绿电”资源吸引到当地投产的新能源企业已超40家。其中,西宁南川工业园区吸引了阿特斯、晶科能源、天合光能等一批光伏龙头企业,以及比亚迪、时代新能源等一批锂电生产企业入驻,实现“多晶硅—单晶硅—切片—电池片—组件—发电系统”为一体的光伏产业联动发展及配套集群。

清洁能源正为青海转变发展方式带来无限的想象空间。

国网青海省电力公司数字化部技术处副处长周冀对贝壳财经记者表示,目前,青海独创的绿电溯源正在全省推进标准化应用,这种溯源采取潮流算法,即对每个发电场站每时每刻发出的绿电流向进行统计,从而实现溯源。溯源结果则生成每家企业的碳足迹数据,为出口企业赋能。

据了解,有青海当地出口企业通过绿电溯源后的碳足迹结果,有效应对欧盟的绿色贸易壁垒,提升了国际竞争力。

“此外,绿电溯源结果还可以成为银行为企业授信时的参考因素之一。更环保、更低碳的企业也就更容易获得优惠贷款,切实降低了企业绿色发展成本。” 周冀表示。

截至2025年7月,中心已为全省911家企业建立碳账户,并协助银行量化评估企业的碳排放状况,帮助企业节约贷款利息支出约1.58亿元。

当“绿能”遇见“算力”,机器人学会扭秧歌

绿电快速发展之下,青海绿色算力的优势逐渐显现。人工智能时代,算力成为最重要的生产力之一,这也让外界对青海未来数字经济的发展充满期待。

可能鲜少有人知道,春晚舞台上,以扭东北秧歌惊艳亮相的宇树机器人,背后的智能训练均在青海的算力中心完成。

作为中国首个绿色算电协同试点省,青海省绿色算力规模从2024年初的370P(即PFLOPS,每秒执行1000万亿次浮点运算),增长至今年6月的1.5万P,增长近40倍。

在青海,绿色算力的优势正在吸引一批头部公司布局。百度智能云海东标注基地、百度智能云海南标注基地及西宁蓝算科技标注基地,解决了近500人就业;海东市联合阿里集团打造呼叫中心,解决200余人的就业。

2024年底,由中国移动通信集团青海有限公司(青海移动)携手国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司联合打造的中国柴达木绿色微电网算力中心示范项目正式启动。

贝壳财经记者了解到,目前,阿联酋的Moro2.0数据中心是全球规模最大的微电网算力中心,通过使用100%可再生能源,容量规模达100兆瓦光伏。而日前中国柴达木绿色微电网算力中心配套电源工程包含122兆瓦光伏设施、75兆瓦/300兆瓦时储能容量,已超越阿联酋微电网算力中心。

项目建成后预计每年可向算力中心供电1.26亿千瓦时,年均可节约标煤4.21万吨,减少二氧化碳排放11.55万吨。

可以说,青海的每一度绿电都在书写发展的故事:它点亮了省内外的千家万户,也助力出口企业的全球竞争力;它让荒漠重新长出绿色,也让机器人学会在春晚“扭秧歌”。当“绿能”遇见“算力”,青海正在用中国式浪漫告诉世界,清洁能源不仅可以照亮生活,更可以驱动未来。

新京报贝壳财经记者 潘亦纯 编辑 王进雨 校对 穆祥桐