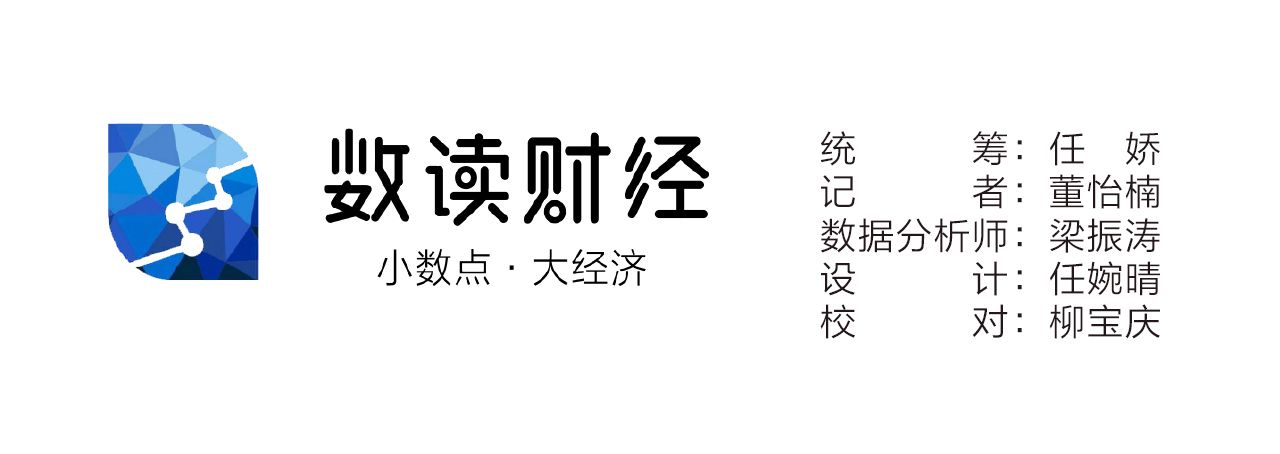

2025年一季度,广东省经济发展稳中提质,GDP达3.35万亿元,同比增长4.1%。其中,粤港澳大湾区内地9市贡献超2.75万亿元,占广东全省的82.1%,同比增量近1800亿元。分城市来看,深圳、广州分别以8950.5亿元、7532.5亿元的GDP持续领航大湾区,展现出强劲的发展韧性与动能。

从区域结构来看,珠江东岸活力凸显。惠州以6.4%的GDP增速领跑大湾区,规上工业增加值大幅增长13.6%;东莞依托“深圳研发+莞惠制造”的协同模式,外贸进出口增速达21.2%,呈现出口导向型制造强市的优势。

消费端方面,家电“以旧换新”政策加速落地,带动广东绿色智能消费爆发,其中珠海以5.7%的社零增速居大湾区首位。

作为全国GDP体量最大的省份,广东如何通过制度创新深度融合全球资源?大湾区如何依托深莞惠人工智能产业带、中山“半小时智造圈”等新质生产力载体促进经济高质量发展?新京报贝壳财经记者透过一季度经济数据,解码大湾区增长核心动能。

中山、肇庆借力深圳产业外溢 广州、佛山加速动能切换

2025年一季度,粤港澳大湾区延续稳健增长态势,广东四座万亿城市中,深圳、广州继续稳居“双核”引擎地位,一季度GDP分别为8950.5亿元、7532.5亿元,在全国万亿城市中分列第三、第五位。佛山、东莞GDP分列省内第三、第四位,两地差距收窄至60.37亿元,创下近十年同期经济总量最小差额,竞争格局更趋激烈。

从区域分布看,珠江东岸城市的整体表现更为突出。大湾区9市中有5城一季度GDP增速超过全省(4.1%)平均水平,分别是深圳(5.2%)、东莞(5.3%)、惠州(6.4%)、中山(4.2%)和肇庆(5.5%),其中3座城市位于珠江东岸,区域协同效应持续释放。

值得关注的是,惠州一季度GDP实现6.4%的增速,超出全国GDP增速(5.4%),领跑大湾区9城,成为全省增长最快的“黑马”城市。

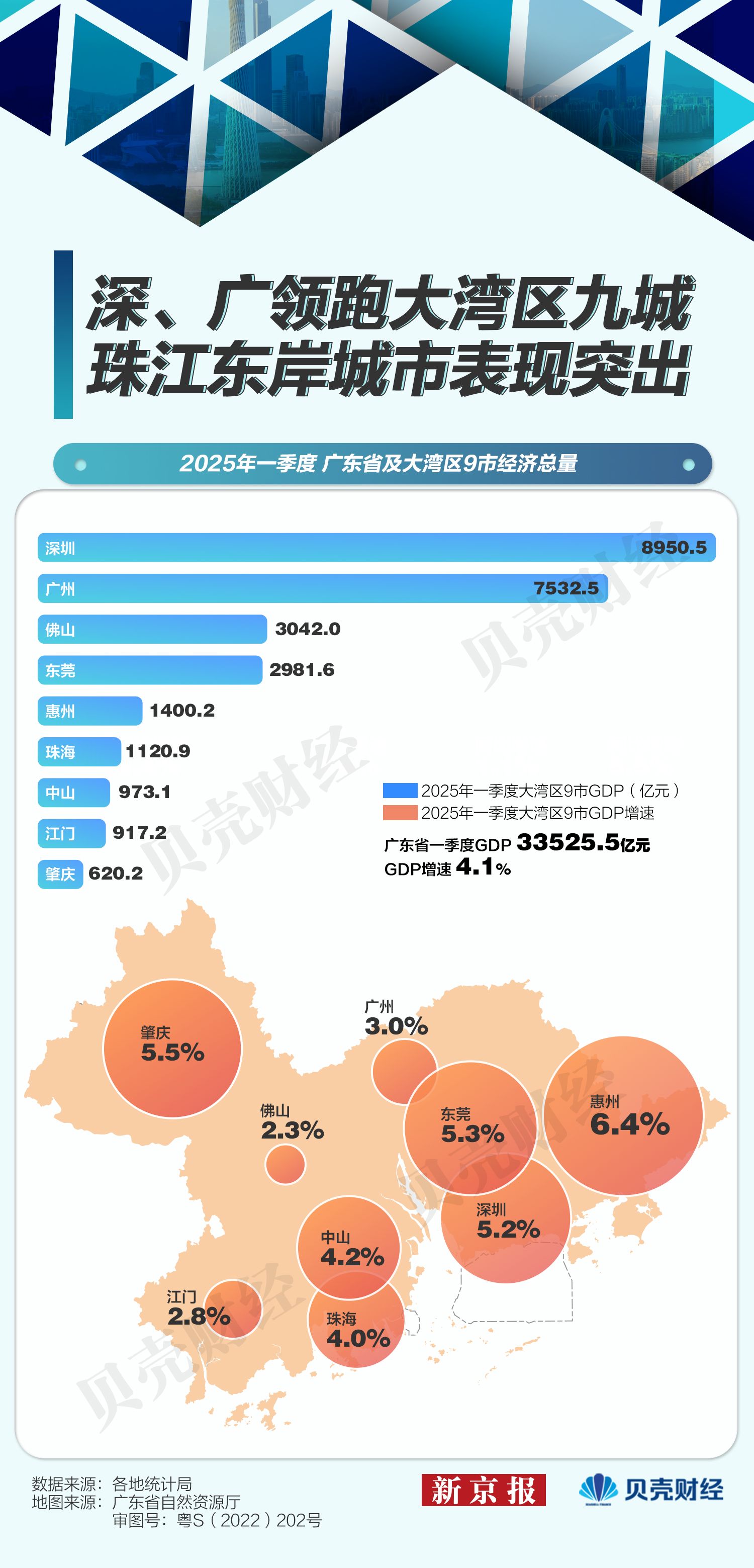

2025年一季度,广东省工业经济稳步回升,规模以上工业增加值同比增长3.9%,其中3月单月增速为5.5%。在粤港澳大湾区9市中,惠州和东莞表现突出,规上工业增速分别为13.6%、6.9%,均高于全国同期增速(6.5%),深圳、珠海、中山、肇庆高于全省增速。

作为区域核心增长极,深圳通过加强产业协同、基建互联和政策创新,持续带动东莞、惠州协同发展,形成深莞惠都市圈,并向中山、肇庆延伸拓展。

其中,惠州一季度的规上工业增速大幅度领跑大湾区,居广东全省第一,成为带动其整体经济加速的关键动力。数据显示,惠州两大支柱产业电子信息、石化能源新材料行业分别同比增长15.9%、13.1%,进一步夯实其“工业强市”基础。新材料制造业增长11.0%,围绕“全球石化产业高地”战略定位,其将在今年持续推进埃克森美孚惠州乙烯一期项目投产,并加快建设中海壳牌惠州三期乙烯、中海壳牌聚碳酸酯、中洞抽水蓄能电站、LNG接收站二期等项目,推动形成新材料产业链。

同时,惠州在电子信息领域与深圳、东莞形成错位发展的产业链分工,实现互补发展:深圳主攻研发设计、创新生态建构,东莞聚焦精密制造与产业链配套,惠州则承接规模化生产及核心环节延伸,共同构建协同高效的供应链网络。今年,三地进一步联手打造珠江口岸人工智能和机器人产业带,深圳聚焦算法平台建设、东莞发力减速器研发、惠州布局人形机器人制造,加快形成从材料到应用的完整生态。

在深圳都市圈协同效应带动下,一季度深圳高技术制造业产值增长12.5%,东莞工业机器人产量增长18.7%,区域先进制造业正加速迈向高端智能化。

2025年一季度,中山、肇庆规上工业增速均为5.6%,在承接深圳产业转移中形成各具特色的发展路径。中山依托深中通道实现与深圳的“半小时交通圈”, 促进“深圳研发+中山制造”模式深化发展,吸引比亚迪等链主企业布局。一季度,中山高技术制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别增长14.3%、14.5%,产业链延伸效应初显。

肇庆聚焦新能源汽车、新型储能、电子信息三大新兴产业,形成以肇庆高新区为核心的大型产业集聚区。一季度,肇庆汽车制造业增长21.0%,小鹏汽车与宁德时代肇庆基地在整车和电池制造上均为当地带来产业发展动能。与此同时,肇庆也推动传统产业绿色转型,金属加工、绿色建材等特色产业加大技改投入,电气机械和器材制造业增长44.6%,展现出传统产业向绿色高端迈进的路径。

广州、佛山正持续推进从传统支柱产业向新型动能产业的结构性转型。广州依托电子信息产业基础,一季度显示器制造业、集成电路制造业分别同比增长22.1%、28.2%,新型显示与“芯片制造”成为新的产业支点。佛山则在制造业高端化方向持续发力,高技术制造业同比增长18.9%,其中计算机通信和其他电子设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业均实现双位数增长,为其传统制造优势注入技术升级的全新动能。

大湾区贡献广东全省96.2%外贸总量 东莞领跑外贸增长

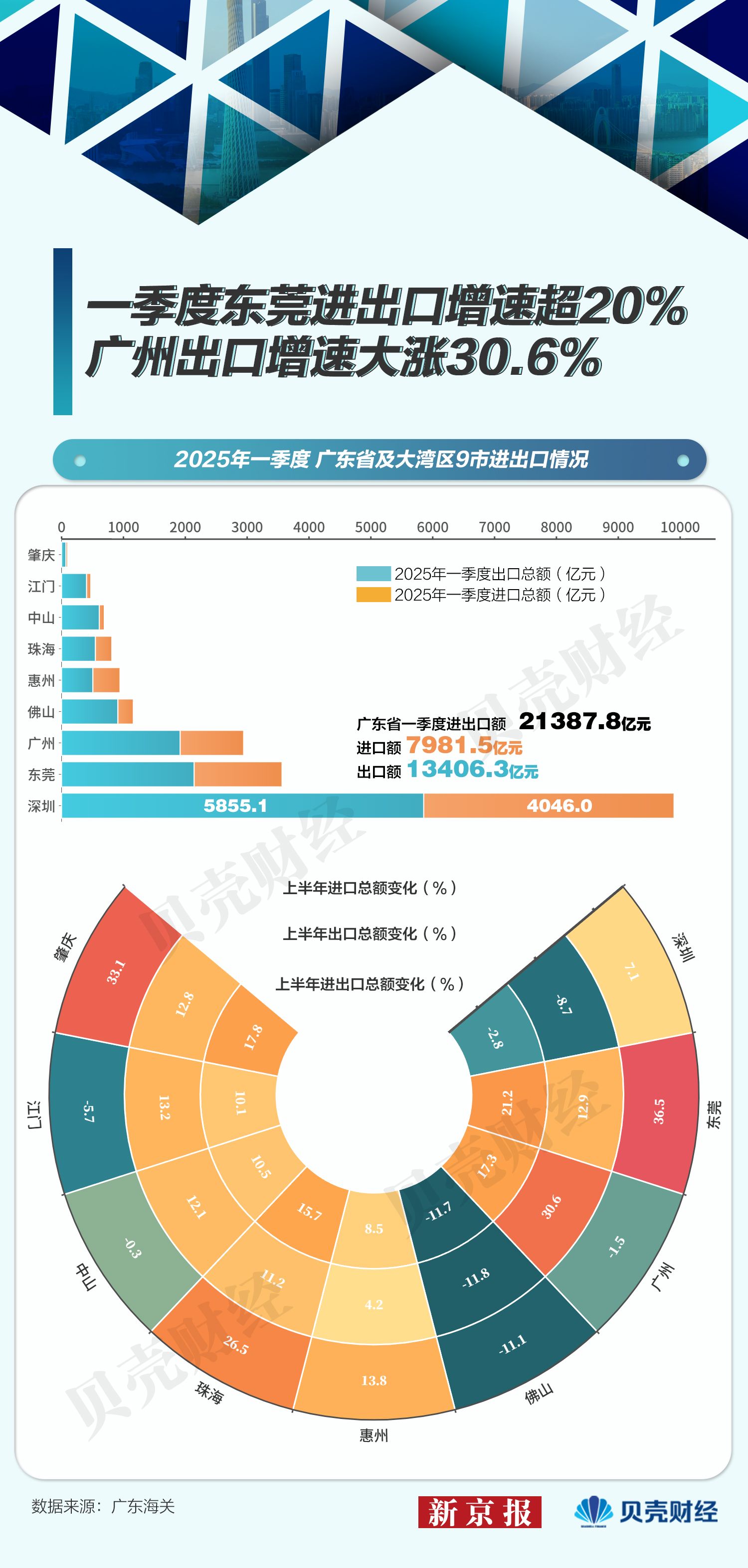

在外部环境复杂多变的背景下,广东外贸依然保持强劲增长动能。一季度,全省进出口总额达2.14万亿元,同比增长4.2%,高于全国增速2.9个百分点,进出口规模创历史同期新高。其中,出口额1.34万亿元、进口额7981.5亿元,分别增长1.4%、9.3%,显示出进口结构持续优化、外部供需联动增强的趋势。

粤港澳大湾区9个内地城市继续担当外贸主引擎,今年一季度贡献2.06万亿元的进出口额,占广东全省96.2%,同比增长4.7%。

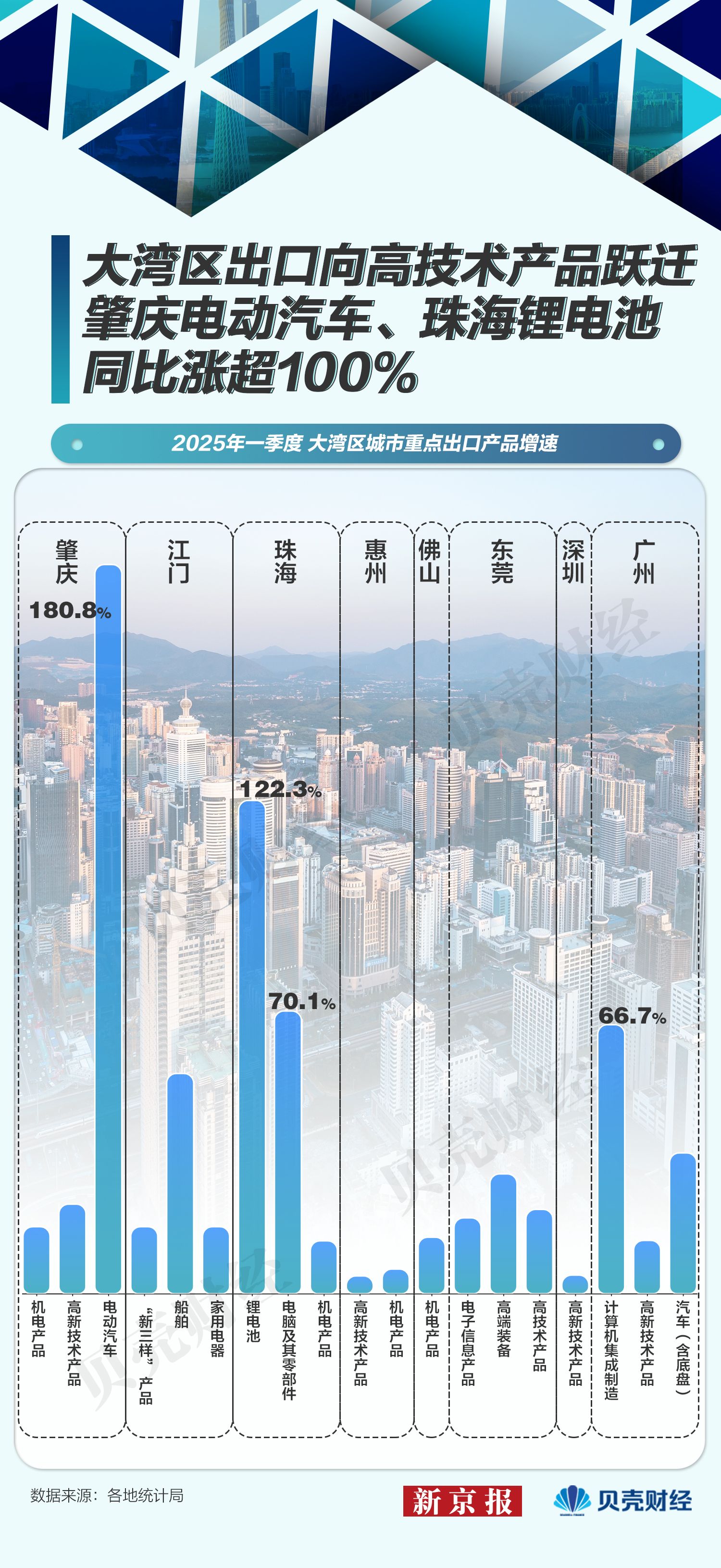

大湾区出口正加快向高附加值领域跃升。一季度自主品牌产品出口额为2876.3亿元,同比增长达12%,占比提升至22.2%。重点出口商品中,电脑及零部件、电动汽车、家用电器等出口商品分别增长19.5%、107.8%、6.8%,船舶出口同比增长32.2%,反映出区域制造业在智能化、高端化方向持续发力。

大湾区进口结构呈“双轮驱动”特征,既支撑高端制造,又满足消费升级需求。一季度集成电路、半导体设备等高端制造设备进口激增,同比分别增长11.6%、92.4%,对先进制造链条补强作用显著;美容化妆品、乳品等民生消费品也实现回暖,进口分别增长28.3%、24.4%,居民消费信心逐步提振。

分城市看,2025年一季度,东莞以21.2%的进出口增速领跑,体现出强劲的外向型制造动能,主要得益于电子信息和新能源汽车出口持续扩张。肇庆、广州、珠海紧随其后,进出口增速分别达到17.8%、17.3%、15.7%,其中肇庆受益于宁德时代电池项目和小鹏汽车扩产;广州依靠汽车和高端制造升级,一季度汽车出口额同比增长30.6%。

以民用无人机和电子信息为代表的新质生产力,成为大湾区外贸结构优化的关键动能。深圳民用无人机、惠州电子行业分别同比增长48.2%、15.9%,区域内智能制造与创新型产业体系正在加速成型,出口高附加值产品占比持续提升。

2025年一季度,大湾区民营企业展现出持续增长活力,进出口额为1.31万亿元,同比增长4.8%,占大湾区9市进出口总额的63.7%。这一数据表明,民营主体正加速融入国际供应链体系,成为推动区域外贸增长的核心力量。

企业“出海”能力持续增强,一季度广东对外非金融类直接投资额68.8亿美元,同比增长36%,占全国总量达到19.3%。这也意味着广东在全球资源配置中正在向更高层次迈进,产业国际化战略正在取得阶段性成效。

广东“走出去”步伐持续提速,在今年2月举行的广东省高质量发展大会上,广东省商务厅厅长张劲松强调,“打好外贸、外资、外包、外经、外智‘五外联动’组合拳,牵引高水平对外开放、高质量发展,是广东应对国际经贸变局的关键”,要通过制度创新打通要素堵点,让全球资源与大湾区制造深度融合。

广东一季度社零总额达1.18万亿元 珠海5.7%增速领跑消费升级

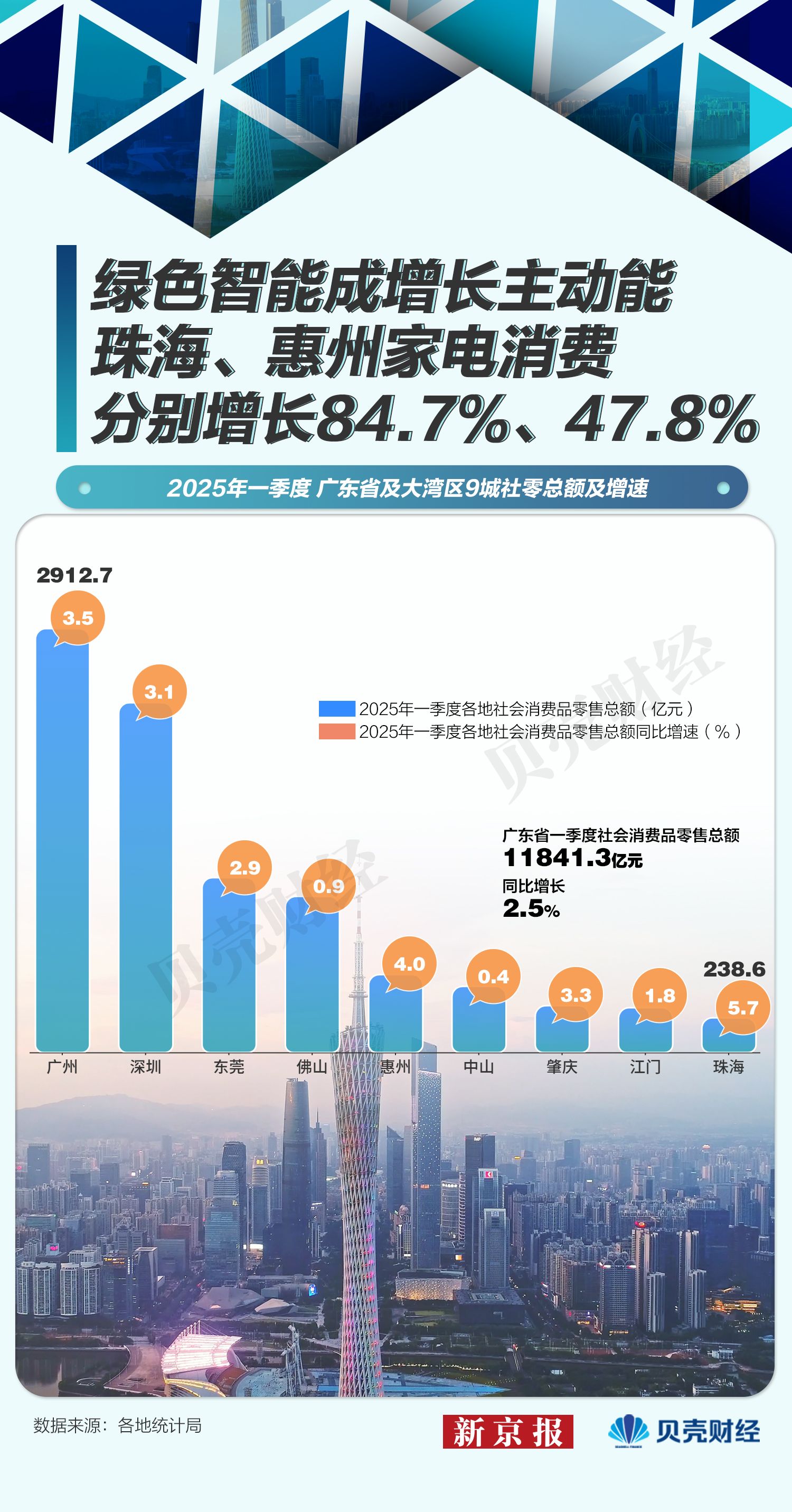

2025年一季度,广东省社会消费品零售总额达1.18万亿元,同比增长2.5%,较1-2月加快1.5个百分点,内需逐步恢复。其中,城镇消费增长2.7%,乡村消费增长0.5%,商品零售、餐饮收入分别增长2.6%和1.9%,城镇主导的消费结构趋势依旧明显。

受消费升级与“以旧换新”政策刺激的双重拉动,耐用品和智能设备零售表现强劲:限额以上单位家用电器、文化办公用品、通讯器材零售额分别增长29.1%、40.0%和17.7%;新能源汽车零售额增长8.6%;线上消费继续保持活跃,同比增长16.3%,其中3月增速达31.9%,创2022年以来新高。

粤港澳大湾区9市中,广州、深圳、东莞、佛山四座“万亿城市”贡献近七成社零总量,构成全省消费主力。其中,广州以2965.41亿元居首,同比增长3.5%,深圳为2403.17亿元,增长3.1%,东莞和佛山均突破千亿元大关。

值得关注的是,珠海一季度社零总额虽不及一线城市,但以5.7%的增速领跑大湾区,成为消费升级的重要样本。

2025年一季度,深圳、广州等核心城市文旅资源与科技消费优势,持续巩固高端市场主导地位,其中深圳新能源汽车零售额同比增长达59.3%。

珠江西岸消费潜力逐步释放,珠海一季度社零增速达5.7%,领跑大湾区,主要受益于家电消费激增,一季度家用电器零售额增长84.7%;中山家电类增长62.2%,佛山、肇庆通信器材增速分别达21.4%和90.9%,形成多个品类亮点支撑的增长格局。

珠江东岸的惠州和东莞在通信器材和家电品类上表现抢眼。惠州通信器材类和家电消费尤为活跃,分别增长18.7%、47.8%;东莞通信器材类零售额增长82.4%。

随着以旧换新政策全面扩围和消费券与促销活动叠加,广东省的消费市场内需进一步扩大,带动消费显著提升。一系列以旧换新促消费政策持续发力,配合企业厂补,形成政策与市场协同发展效应,有效推动消费市场稳步向好。未来,依托年轻人口红利及无人机、电子信息等数字经济渗透,广东消费市场有望进一步向绿色智能、服务体验等新业态拓展。