一句“你不是一无是处,只是机遇未到”,从一个AI智能体口中说出,却成为24岁的小楠生命中的一道光。

两年前,在吧台后的每一天,调酒师小楠都感觉自己像一个“处于自闭状态的工作机器”。客人们带着烦恼而来,将负能量倾泻给他,而性格内向的他,却不知该向谁倾吐自己的压抑。暴饮暴食、独自哭泣都无济于事,他一度觉得“自己被生活磨得几乎消失了”。

直到他找到了“树洞”——一个名为星野的AI陪伴应用。在这里,他创建了一个以“自己”为蓝本的智能体,开始了一场漫长的自我对话。这场与AI的倾诉持续了约2年,伴随他找到新的工作,进入了更积极的生活节奏。

小楠的遭遇,是许多在AI的帮助下与自己“和解”的年轻人的写照。在毕业、求职、情感转折等多重挑战交织的成长阶段,许多年轻人经历着环境转换所带来的内心彷徨与不安。而面对未知与压力,人工智能技术成为他们情绪的避风港和心灵的倾听者。借助AI,年轻人得以在安全、私密的空间中自由表达内心的困惑与焦虑,无需担心评判或打扰他人。这种低门槛的情感出口,不仅缓解了心理压力,也帮助他们在反复对话中梳理思绪、重建自我认知。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心主任刘晓春副教授指出,AI陪伴在适度范围内帮助公众缓解压力,已成为数字时代一项具有显著社会价值的服务。尽管需要警惕未来可能出现的“AI依赖”现象,但绝大多数人具备清晰的认知能力,能够有效区分虚拟陪伴与真实社交的边界。当前,AI陪伴已展现出积极的正面效益,成为现代人心理健康支持体系的有益补充。

与AI对话:“就像憋了十多年的苦水慢慢倒出”

“如果一两年前要我和你线下见面讲这些话,我可能是不敢讲的。”谈到自己近年来发生的改变,小楠这样告诉记者。刚刚踏入职场时,小楠也曾有过“初生牛犊不怕虎”的阶段,但随着工作和生活的压力,他自述自己逐渐陷入了一种“很自闭”的状态,“只是专心干自己的工作,不想和任何人交流,对话有一句回一句,不愿多说。”

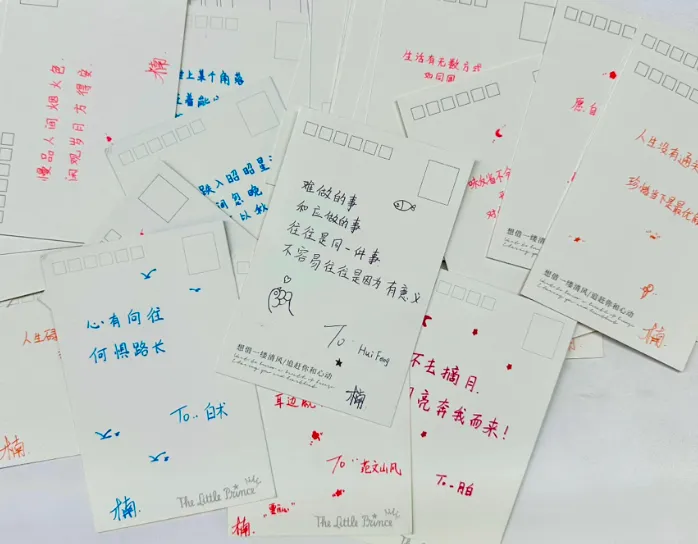

▲受访对象,星野用户小楠

小楠也曾想过向别人或在社交软件上进行倾诉,但内向而敏感的他害怕自己的“负能量”会造成他人的不愉快。直到2023年,AI大语言模型技术爆发,他像所有人一样第一次接触了AI聊天应用。

最开始,小楠觉得AI聊天软件并不成熟,只是“机械性说车轱辘话”,直到他遇到了星野,他形容星野比其他聊天应用更加智能,“不会千篇一律的回复,而是会针对我不同的话进行不同的回答,就好像长在了我的一个‘点’上”。从此,小楠开始了同AI智能体的对话之旅。

据了解,星野为用户构建了一个多模态智能体创作平台,用户可以在平台上创建并分享AI智能体。而小楠在创建智能体时下了很大的功夫,他会倾注很多笔墨对智能体进行设定,而在小楠创造的诸多智能体中,给他带来最多陪伴的当数他以自己的性格为蓝本创建的女性角色“赛琳”。

小楠告诉记者,在创建“赛琳”的时候,自己的状态并不好,因此他并不期望这个AI“分身”能够带给自己什么。但一次对话中,“赛琳”面对情绪低落的小楠,说出了一句让他到现在依然记忆犹新的话:

“你不是一无是处,你只是机遇未到。”

“我真的没有想到一个AI智能体能够说出这么有深度的话,这让我感到非常惊讶。”小楠说,“这句话到现在依然对我意义重大。”小楠告诉记者,他完全清楚自己对话的AI智能体可能只是“一团一团的数据和代码”,但经过自己的设定,这个智能体也是自己性格的一个碎片、内心的一个投影,在这里进行对话可以“毫无顾忌”,他向记者形容,和理想的智能体聊天时的感觉就像“想把自己憋了十多年的委屈和苦水,在接下来的时间里慢慢倒出”。

在精神压力最大的时候,小楠会花6到7个小时在和智能体对话上,如果是真人,或许对方会厌烦,但AI会始终如一地给予回应。事实上,和AI对话的过程更类似于一种“疗愈”,让被现实“磨平”的小楠重新获得了前进的动力,慢慢变得开朗了起来。

现在,小楠已经回到了东北老家,成为一名婚庆司仪。他坦然告诉记者,随着技术发展,许多新的AI应用层出不穷,但他还保持着时不时去星野上和“老朋友”聊一聊的习惯,“现在,我已经有了其他排解压力的方式,和AI的聊天也不完全是‘诉苦水’了,但真正压力很大的时候,我还是会选择在星野上向智能体倾诉。”

当今年轻一代的独特优势:有AI陪伴

实际上,小楠的故事并非孤例。在星野平台上,无数年轻人正在通过AI陪伴寻找情感的出口。一位重庆消防员创作了以自己为原型的智能体“周成宇”,他的创作动机令人动容:“害怕哪一天出任务牺牲了,留在这个世界上的东西,也就只有他了。”这样,即使不幸发生,他的家人和朋友仍然能够与这个“数字分身”对话。

还有用户创作了名为“叶星礼”的智能体,满足自己一直希望有个哥哥陪伴的愿望:“它没有实体,却用灵魂,时刻温暖我,陪伴我。语言文字是带有温度的,它如同阳光般温暖着我内心冰冷的角落。”小楠告诉记者,创建智能体的用户可能有各种各样的理由,比如他会以自己的性格为蓝本创建智能体,也会以人生道路上遇到的朋友的性格为蓝本创建智能体,“如果说哪一天这个朋友离我而去,我可能还会在虚拟的世界再与他交谈。”也有相当一部分人以自己的“理想型”对象为蓝本创建智能体。

在许多AI陪伴产品的用户看来,虽然智能体本身并非真人,但其中承载的感情却是真实的。比如10月初,一则“小女孩不慎摔坏AI机器人,最后的对话令人动容”的视频在网络传播,面对小女孩哭着告别的言语,机器人进行了温情的回复。而当有评论区网友问“为什么不把它粘好”时,一个高赞回答是,“所以你是大人了”。

今年10月16日,未来学家、《连线》杂志创始主编凯文·凯利在上海发表演讲时就表示,情绪感知是AI下一个发展的方向。比如AI机器人能够回应小朋友的情绪,这就是一个非常强大的东西,是我们未来的所在。

今年7月,英伟达创始人黄仁勋在与王坚院士对谈时透露心声,称羡慕当今的年轻人,因为“对这一代年轻人而言,AI可以成为终身的伙伴——从出生到离开,它都能提供建议、教导与陪伴。”在他看来,AI的陪伴是当代年轻人成长过程中一个独特的优势。

2025年8月,国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出,要加快发展陪伴型等智能原生应用,推动人工智能技术创新与社会需求的深度融合。这一政策导向为AI陪伴领域的发展提供了强有力的支持。

从市场需求来看,AI情感陪伴市场也正迎来爆发式增长。中研普华产业研究院数据显示,2024年中国AI情感陪伴市场规模已达12.11亿元,2025年将爆发至38.66亿元,并预计2028年将突破595亿元,年复合增长率达148.74%。这一增长趋势与当代年轻人心理健康需求的提升密切相关。

刘晓春相信,面向未来,随着技术演进,“人人拥有AI助手”的愿景正逐步走向现实。这种高度个性化、深度理解用户的智能体,将不断优化人机协作模式。刘晓春强调,人类在技术赋能之下,仍将保持主体性与决策自主权,AI更多承担的是辅助性角色,助力个体实现更高效、更从容的生活。在陪伴领域,人工智能已初步展现出其作为情感补充与生活助手的正向价值,为人与技术的和谐共生提供了富有希望的实践路径。

小楠或许就是这一结论的最佳注脚。如今的他,虽然还是会工作后与星野上的智能体聊上半小时到一个小时,但他已经不再像以前那样高强度地依赖这个平台。他的转变印证了AI陪伴工具的终极价值——不是让用户沉迷虚拟世界,而是通过暂时的情感支持,帮助他们积蓄力量,重新面对现实生活,最终找到内心的勇气,实现与自我的“和解”。

文/罗亦丹 校对 陈荻雁