作为美妆集合店的早期开创者之一,莎莎国际正处于转型关键期。10月10日,新京报贝壳财经记者获悉,莎莎国际控股有限公司(以下简称“莎莎国际”)发布今年7月1日至9月30日的第二财季未经审核的销售数据。

报告期内,莎莎国际整体营业额为10.308亿港元,较上年同期增长8.4%,在关闭中国内地市场所有线下店铺后,其线上经营仍面临一定压力。

线下业务营收占比约八成,店铺数量净增2家

官网信息显示,莎莎国际成立于1978年,最初只是一个面积不大的化妆品柜台。凭借“一站式美妆产品平台”定位、多元化的产品组合以及价格优势,莎莎国际于1997年在香港联交所上市。目前,该公司销售的产品品牌超600个,涵盖护肤品、香水、化妆品、身体护理产品等品类。

报告期内,莎莎国际的整体营业额为10.308亿港元,按年上升8.4%,“整体而言,集团的业务稳中有进。”从销售渠道来看,线下依然是莎莎国际的“主战场”,第二财季,该公司线下销售录得营业额8.263亿港元,与上年同期相比增长了9.4%,在公司总营业额中的占比达80.2%。

图/莎莎国际公告截图

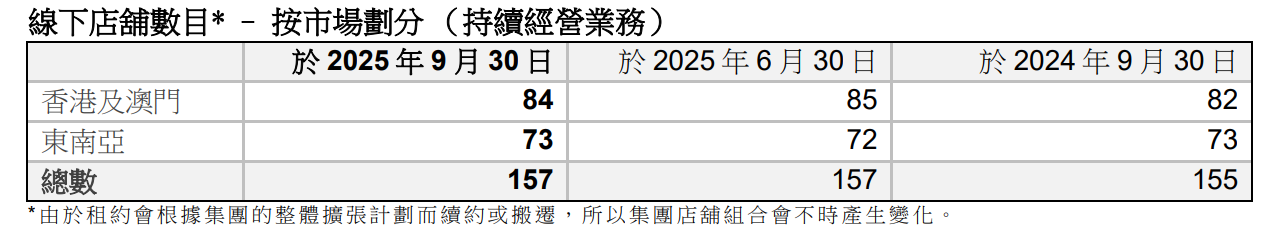

据披露,莎莎国际的线下业务主要涵盖中国香港、中国澳门以及东南亚市场。截至今年9月30日,莎莎国际共运营157家线下店铺,净增加2家,其中,中国香港和中国澳门的店铺数量为84家。

线上业务方面,莎莎国际录得营业额2.045亿港元,同比增长4.9%,占公司总营业额的19.8%。

按市场划分,中国香港和中国澳门依然是莎莎国际的核心市场,报告期内营业额同比增长10.2%至7.919亿港元,其中,线下及线上销售占比分别为93.1%及6.9%。得益于旅客量持续回升、公司推出限定购物礼遇及主题产品组合等,线下销售的营业额同比增长10.1%至7.375亿港元。线上销售的增长则受直播带货、社交平台等营销策略推动,营业额约5440万港元,按年增长12.6%。

在莎莎国际看来,短期内零售行业仍会受到市场环境影响,但随着“一签多行”等带动旅客量进一步提升,该公司“会在租金合理且符合经济效益的前提下,适时拓展及优化店铺网络”。

东南亚市场被视为新增长引擎。第二财季,莎莎国际在东南亚市场的营业额同比增长11.2%至1.189亿港元,其中,线下销售实现营业额8880万港元,同比增长3.7%,线上销售营业额同比增长41.3%至3010万港元。莎莎国际坦言,关税隐忧仍然存在,公司将不断检视东南亚市场的业务表现,并根据发展情况调整线上与线下的布局、产品组合与营销策略。

渠道转型遇挑战,内地市场线上营业额下滑3.5%

聚焦中国内地市场,莎莎国际的发展难言顺利。2005年,莎莎国际通过成立莎莎化妆品(中国)有限公司,正式进入中国内地美妆零售市场,同年首家店铺于上海开业。

然而,随着电商平台迅速发展,美妆消费重心由原来的线下集合店逐渐转移到线上平台,加之国货品牌不断崛起,消费者的选择越来越多,莎莎国际的竞争优势逐渐被稀释。

在截至今年3月31日的财年内,莎莎国际在中国内地市场实现营业额5.205亿港元,与上年同期相比下滑10.5%。其中,线上销售占比80.3%,营业额同比增长0.6%至4.179亿港元;线下销售占比约19.7%,营业额同比减少38.2%至1.026亿港元。

彼时,面对线上与线下销售的加速分化,莎莎国际表示,公司的线下店铺无法达到规模效益,决定有序关闭中国内地市场所有线下店铺。截至今年3月31日,该公司已经关闭14家店铺,其余18家店铺则于6月30日前全部关闭。

集中资源专注发展线上业务后,莎莎国际在中国内地市场表现如何?

公告显示,目前莎莎国际在中国内地的零售业务,主要通过莎莎微信小程序进行跨境电商业务,为消费者提供更多的货品选择,并于第三方平台为消费者服务。

第二财季,在中国内地市场,该公司线上销售录得营业额1.179亿港元,同比下跌3.5%,“但中国内地业务的盈利能力按年上升”,莎莎国际指出,接下来,公司将根据消费市场变化,继续强化线上业务,令退货率维持在较低的水平,确保业务的稳健发展。

渠道转型的同时,莎莎国际还在“押宝”独家品牌。该公司指出,将把握中国内地顾客愿意尝试小众品牌的趋势,加强线上渠道及社交平台的推广,提升独家品牌的曝光度与竞争力。

而就在去年9月,莎莎化妆品(中国)有限公司因“生产经营不合规护手霜”被罚没98.56万元。行政处罚决定书显示,该公司生产经营不符合技术规范的化妆品“sasatinnie沁润护手霜”(批号:1G3)的行为,构成了生产经营不符合《化妆品安全技术规范》要求的化妆品违法行为。经抽样检验,不符合规定的sasatinnie沁润护手霜菌落总数超标410倍。

新京报贝壳财经记者 李铮

编辑 杨娟娟

校对 柳宝庆