巨子生物旗下主打重组胶原蛋白成分的品牌可复美,再次陷入舆论漩涡。

5月24日晚间,可复美在其微信公众号发布“告消费者书”,对网络上传播的“巨子生物可复美产品检测未添加重组胶原蛋白成分”等指控进行声明。

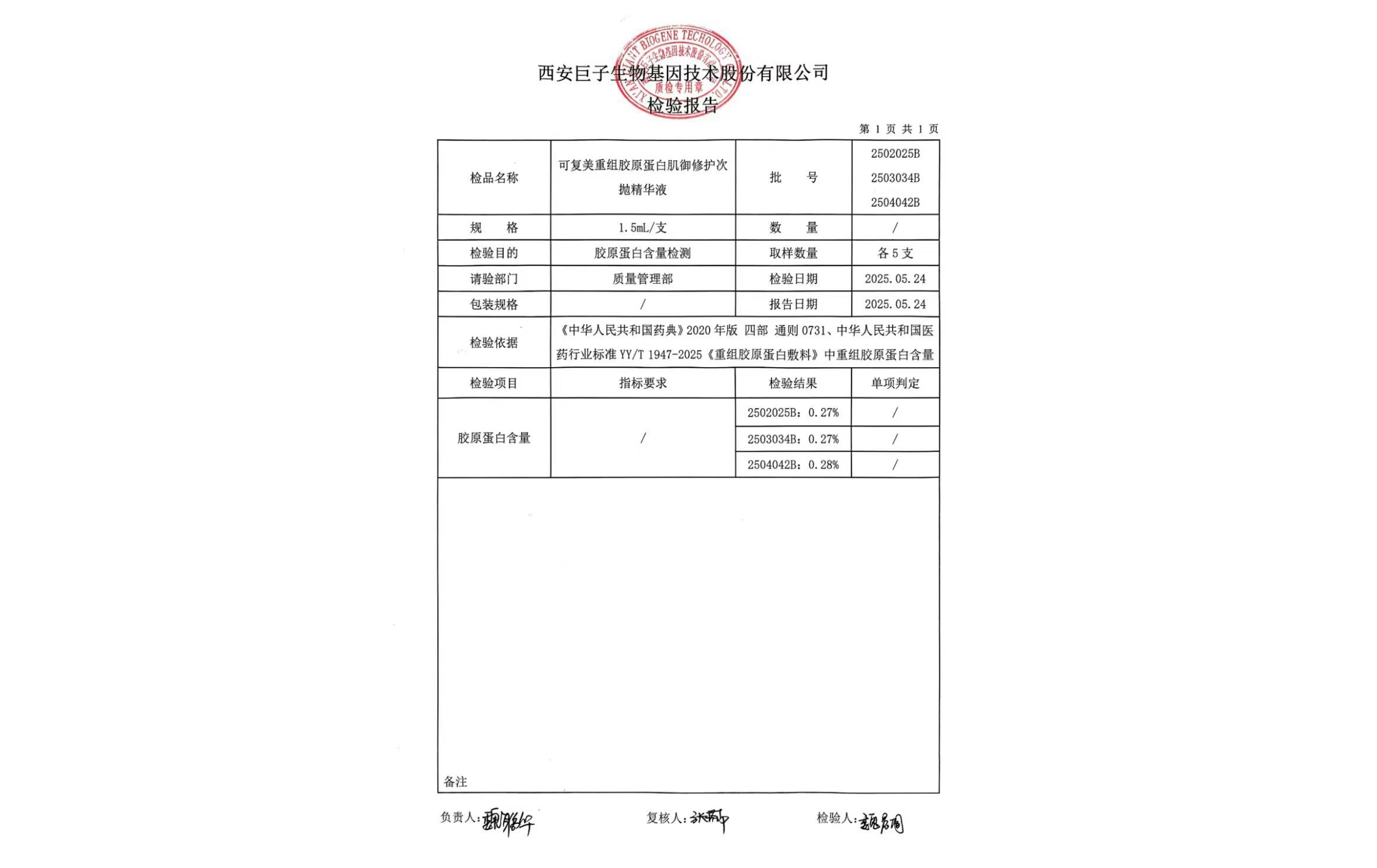

可复美方面表示,在事件发生的第一时间,其已参考《中华人民共和国药典》及中华人民共和国医药行业标准YY/T 1947-2025《重组胶原蛋白敷料》中重组胶原蛋白含量的检测方法对相关产品进行检测,“多批次检测结果胶原蛋白含量均大于0.1%,与网传的‘0.0177%添加量’严重不符。”

据媒体报道,西安市市场监督管理局高新区分局相关负责人表示,已关注到此事。

“重组胶原里没有胶原”? 可复美回应:指控不实

此次争论的核心是可复美重组胶原蛋白肌御修护次抛精华中相关成分的含量。

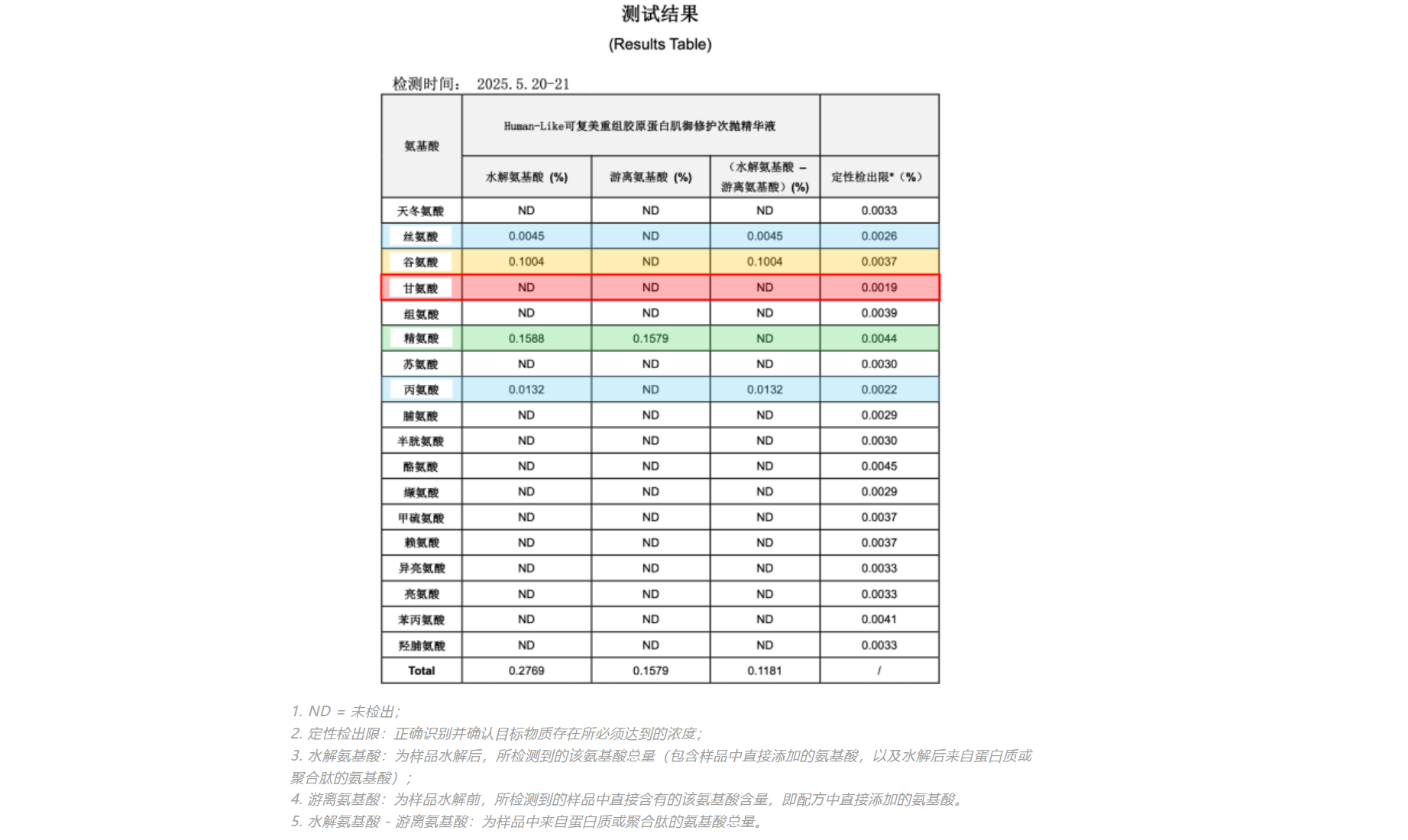

据美妆博主“大嘴博士”在“大嘴博士颜究所”公众号发布的《巨子生物疑似造假?!重组胶原竟然测不到胶原!》显示,其在反复比较各种检测方法后,通过HPLC高效液相色谱氨基酸定量法,对可复美Human-like重组胶原蛋白肌御修护次抛精华进行检测。

“这个方法非常灵敏,哪怕产品中只有十万分之一的蛋白含量,它也能准确地定量测出来”,文章指出,为了防止配方中其他成分可能带来的干扰,还专门加了18个氨基酸内标,来精确校准和定位氨基酸,“为了确保结果的可靠性,我们还进行了盲测和复测。”

“大嘴博士颜究所”公众号截图

检测结果显示,该款产品中聚谷氨酸钠和精氨酸的含量分别为0.1004%和0.1579%,与配方标注基本吻合,“然而,理论上源自‘重组胶原蛋白’水解产生的氨基酸总含量却仅有0.0177%。”该博主在文章中质疑,“在重组胶原蛋白真实添加量仅为0.0177%的情况下,却把重组胶原蛋白标注在‘非微量成分’里的做法,是否符合我国化妆品标签标识规范要求?”

此外,“大嘴博士”还称,甘氨酸是胶原蛋白的核心氨基酸,在HPLC检测结果中,甘氨酸却完全检测不到。“如果号称‘重组胶原蛋白’的产品,连其最核心、最基础、最关键的构成要素——甘氨酸都缺失,那这样重组出来的,到底是什么蛋白?它还能被称为‘重组胶原蛋白’吗?我相信大家都能接受‘老婆饼里没有老婆’,但我们真的很难接受‘重组胶原里没有胶原’。”

面对一系列质疑,“可复美”微信公众号于5月24日晚间发布“告消费者书”,针对“巨子生物涉嫌严重造假”“重组胶原测不到”等不实指控,予以严正驳斥并坚决否认。

可复美方面同样公布了具体检测结果,“事件发生的第一时间,我们已参考《中华人民共和国药典》及中华人民共和国医药行业标准YY/T 1947-2025《重组胶原蛋白敷料》中重组胶原蛋白含量的检测方法对相关产品进行检测,多批次检测结果胶原蛋白含量均大于0.1%,与网传的‘0.0177%添加量’严重不符。”

“可复美”微信公众号截图

同时,该品牌还称“不实指控中使用的检测方法并未列入上述行业标准,因该检测方法以及相对应的样品预处理方法未经严格的方法学验证,检测结果不准确。截至目前,对方尚未向我们索要该重组胶原蛋白原料,我们也尚未对外提供或出售该原料,对方是无法进行其所采用检测方法的方法学验证的。因此,其检测结果不可信。”

对于重组胶原蛋白的标注问题,可复美回应称,根据国家药监局《化妆品标签管理办法》(2021年第77号)中第十二条相关规定,以及相关产品在国家药监局国产普通化妆品备案信息系统中可查信息显示,该产品的“可溶性胶原”成分因其添加量大于0.1%(w/w),故而由“成分”作为引导语引出,且根据添加量多少,排序为第七位,与网传的“0.0177%添加量”严重不符。

专家解析护肤品成分检测难题:为何重组胶原蛋白“测不准”

5月25日晚间,“大嘴博士颜究所”公众号再发文,称巨子生物在声明中对其提出的核心科学质疑避而不谈,反将焦点转移,“我明确提出三个关键科学问题,旨在探讨巨子生物产品中重组胶原蛋白的真实性与科学依据。在巨子生物的声明中,仍有两个核心问题未做任何回应”,包括为何检测不到胶原蛋白的核心氨基酸“甘氨酸”?将二肽命名为Mini小分子胶原是否在扭曲科学概念?

带着对相关问题的疑问,5月26日,新京报贝壳财经记者分别致电巨子生物官网上显示的投资者关系与媒体沟通电话,截至发稿,前者电话暂无法接通,后者则称“您所拨打的用户线故障”。

在可复美发布的“告消费者书”中,该品牌表示,单一的内部检测结果或许无法完全打消消费者的疑虑,“因此我们已经委托多家权威第三方检测机构对该相关产品采用多种检测方法进一步进行检测,而检测需要时间,我们拿到最新检测报告后会第一时间公布。”

关于成分检测的问题,同济大学医学博士、资深护肤专家冰寒告诉新京报贝壳财经记者,“有效成分检测不出来”的情况在行业内并不算罕见,出现这种情况的原因主要有三方面:一是真的没有添加相关成分,例如去年发生的“油橄榄精未检出橄榄苦苷成分”;二是检测方法不当,比如方法不适用、样品处理方法不正确等;还有一个原因是成分加入配方后形成了其他物质,可能是结合、降解、变性等。

对于采用HPLC高效液相色谱进行氨基酸定量测试的方法,冰寒表示,其原理是将蛋白质在一定条件下水解为氨基酸(称为“样品前处理”),再通过液相色谱进行检测。简单来说,就是让含有氨基酸的液体流过一根又细又长的管子(色谱柱),不同的氨基酸因为分子量、电荷及与色谱柱表面结合能力的不同,流出管子的时间也不一样(称为“出峰时间”),如果已知该氨基酸流出管子的时间,则根据出峰时间就能知道是哪种氨基酸。“举例来说,类似于用风车吹粮食分离杂质——小麦收割、脱粒后,里面会有正常的谷物颗粒、灰尘、沙石等,利用风力去吹,由于不同物质的飞行距离不同,会落在不同的区域。反过来,根据落在的哪个区域,就能分辨其是谷物颗粒、灰尘还是沙石。”

冰寒告诉记者,HPLC高效液相色谱是分析化学广泛使用的方法,优点是精度高,缺点是不同的物质分析需要建立不同的分析条件(色谱条件),“所以对操作细节要求十分高,而且样品前处理方法对检测结果有重大影响。”他强调,具体到重组胶原蛋白的检测,前处理过程至少要保证两点:配方中的胶原确实已被完全水解为游离氨基酸;水解之后的氨基酸在整个过程中保持稳定。“这两点是最关键的,否则就没法保证通过氨基酸含量检测推算胶原蛋白含量的准确性。”

与此同时,他坦言,目前护肤品行业中,尚没有针对重组胶原蛋白含量的统一标准检测方法,“如果使用液相色谱测试,最准确的方法是直接检测重组胶原蛋白,这需要用到重组胶原蛋白标准品,可惜的是巨子生物未对外销售或提供所用的重组胶原蛋白标准品。”

可复美风波不断,背后巨子生物“重营销轻研发”掣肘犹存

值得关注的是,今年4月,可复美因还曾陷入“违禁添加EGF(表皮生长因子)”风波。

据报道,西安消费者秦女士(化名)在使用“可复美重组(类人)胶原蛋白修复敷料G型”后,出现面部肿胀和发硬的情况。随后,秦女士自费将该产品送检,结果显示产品含EGF(567pg/ml),而成分表中并未标注。

新京报贝壳财经记者查询国家药监局官网了解到,由于分子量较大,EGF在正常皮肤屏障条件下较难被吸收,一旦皮肤屏障功能不全,可能会引发其他潜在安全性问题。“基于有效性及安全性方面的考虑,EGF不得作为化妆品原料使用。”

针对“EGF添加”一事,4月12日,可复美通过官方微博发布“致广大可复美消费者的一封信”,强调公司旗下所有产品均未添加EGF,“自收到反馈以来,我司已主动配合药品监督管理局等监管部门完成多轮共89批次的全面检查,各项检查结果均符合国家法律法规要求。”紧接着,4月17日,可复美方面再次发文称,陕西省药品监督管理局已发布官方通报,确认可复美多批次投诉产品未检出表皮生长因子(EGF)。

尽管连发声明“自证清白”,但相关舆论仍将可复美的安全性与品控标准推上风口浪尖。

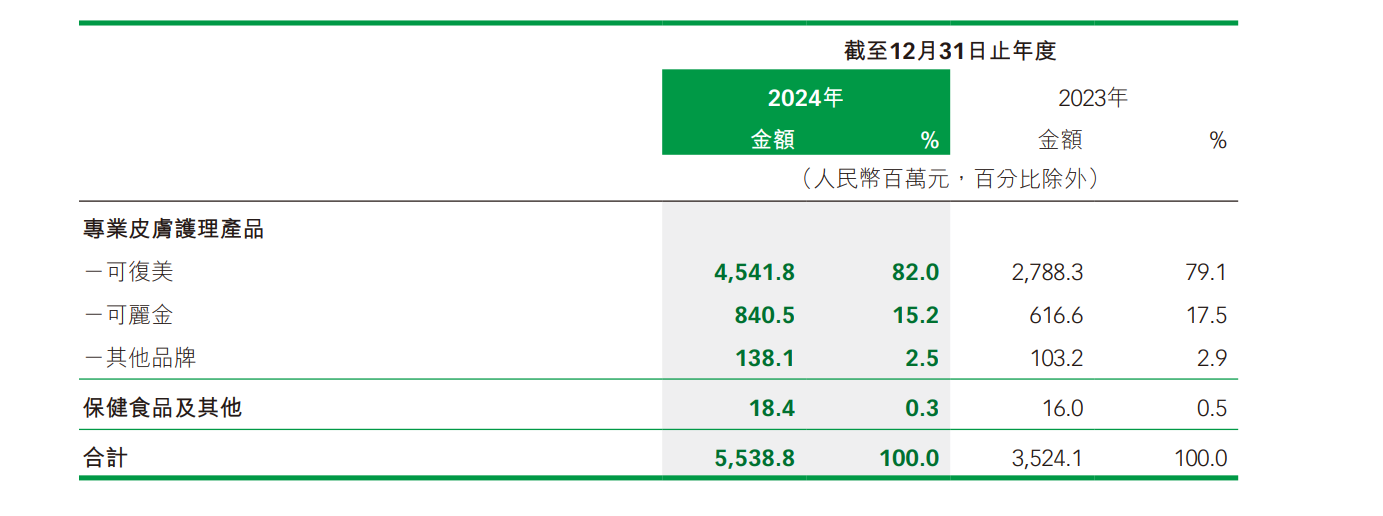

巨子生物年报截图

从业绩表现来看,可复美品牌是巨子生物控股有限公司(简称“巨子生物”)的重要营收来源。过去一年,该公司实现营收55.388亿元,同比增长57.2%;净利润约20.62亿元,同比增长42.4%。按品牌划分,巨子生物的收入主要来自销售可复美、可丽金品牌旗下产品,其中,可复美品牌2024年实现营收45.418亿元,同比增长62.9%,在总营收中的占比由上年同期的79.1%提升至82%;可丽金品牌营收为8.405亿元,营收占比降至15.2%;其他品牌的营收占比约为2.5%。

巨子生物在年报中指出,可复美品牌的销售增长得益于持续拓展线上和线下销售渠道,优化运营策略,令品牌影响力增加;明星产品如可复美“胶原棒”收入持续增长;持续拓展面霜等品类,推出新品可复美焦点面霜等,贡献收入增量。

新京报贝壳财经记者注意到,巨子生物提到的明星产品可复美“胶原棒”,便是此次陷入风波的“可复美Human-like重组胶原蛋白肌御修护次抛精华”。“可复美‘胶原棒’自上市三年以来,凭借过硬的产品实力、严格的价格管控、持续的人群与场景运营和有效的营销推广活动,实现了良好的消费者口碑、健康的用户拉新和复购,最终达成稳健的销售增长”,巨子生物称。

从增长逻辑来看,巨子生物的业绩增长,在一定程度上依赖不断增加的销售投入。2024年,该公司销售及经销开支同比增长72.5%至20.082亿元,在营收中的占比约36.26%。与高额销售费用相比,同期巨子生物的研发成本为1.065亿元,虽然同比增长42.1%,但研发费用率仅为1.92%。通过计算可得,其销售及经销开支是研发成本的约18.86倍。

可复美在“告消费者书”中表示,“巨子生物始终秉持初心,希望将科学技术从实验室带入到大家的生活中,服务消费者的美丽与健康。”在市场竞争环境激烈、“重营销轻研发”掣肘犹存、明星单品遭到质疑的当下,巨子生物与可复美能否真正得到消费者的认可,仍要等待时间的检验。

新京报贝壳财经记者 李铮 编辑 陈莉 校对 柳宝庆