清晨的阳光透过玻璃窗,洒在70岁的常阿姨床边,她手腕上的智能腕表悄然完成了晨间血压和心率监测,数据同步到云端,也出现在她闺女手机的App里。

对常阿姨来说,消费不再是简单的购买,而是一种新的生活方式,“谁说年轻人的新潮我们享受不到,现在老年人消费也有很多新鲜玩法。”

这正是人口老龄化带来的新机遇。

日前,经国务院同意,工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行和市场监管总局联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),以消费升级引领产业升级,以优质供给更好满足多元需求,实现供需更高水平动态平衡。这是党的二十届四中全会召开后首个印发的关于促消费政策文件。

《方案》提出,到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。

11月27日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,工业和信息化部副部长谢远生对六部门联合印发的《方案》进行解读,他指出,“3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点”是基于对消费趋势、产业基础和技术变革的综合研判,提出未来一段时期着力培育和拓展的重点领域。其中,万亿级消费领域包括老年用品、智能网联汽车、消费电子等。

以老年用品为例,在我国人口老龄化程度不断加深的时代背景下,市场规模已从2014年的2.6万亿元增长到2024年的5.4万亿元,年复合增长率达到7.3%,成为银发经济的重要支撑。

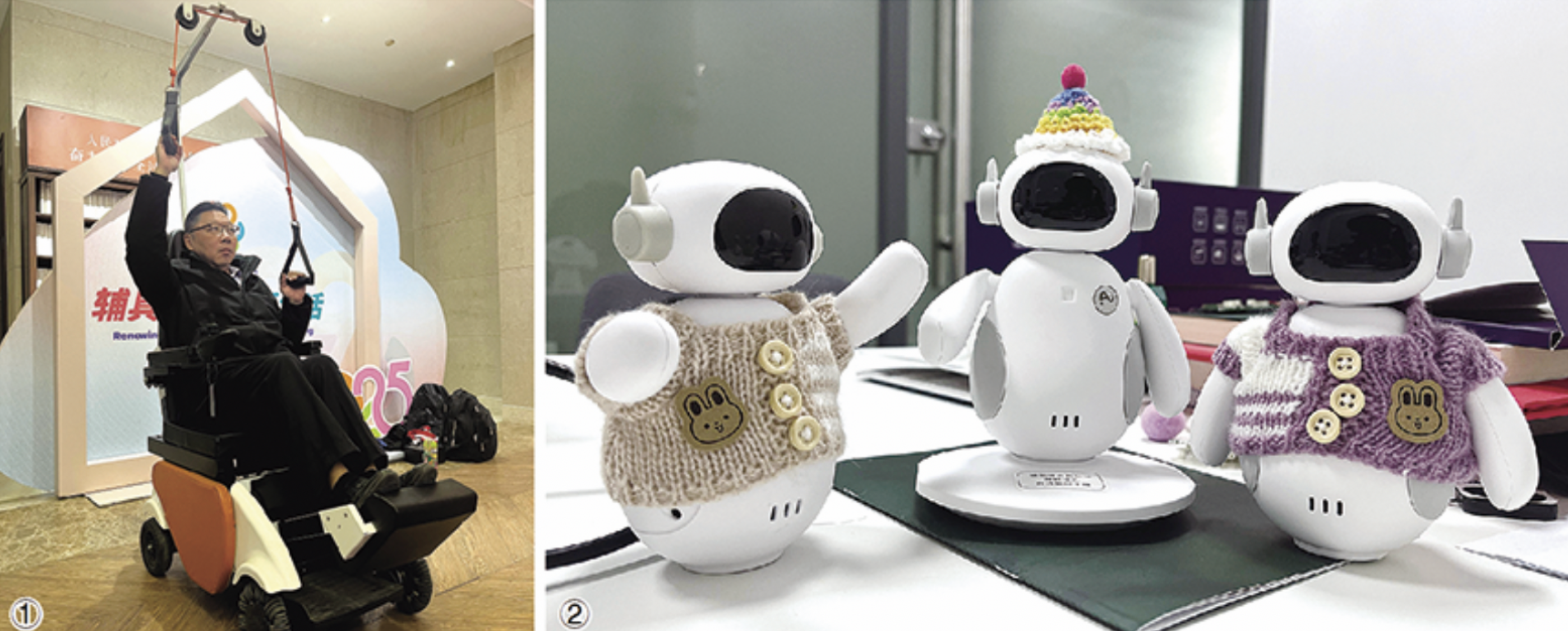

智能看护机器人和智能陪伴型机器。上海市民政局供图

机器人、助浴机、智能戒指……智慧养老产品加速落地

能让老年人健步爬山的自适应外骨骼机器人,帮助卧床老人洗浴的便携式助浴机,轻便无感监测睡眠呼吸的智能戒指……

位于上海市闵行区的上海市养老科技产业园里,一系列的养老科技用品正在加速走进社区。

上海市养老科技产业园。受访者供图

今年6月,上海市养老科技产业园已正式开园。产业园规划总面积为1.3平方公里,目前已有70余家养老科技创新企业入驻,逐步构建起产学研用深度融合的创新生态。

中进宏康医疗科技(上海)有限公司是首批入驻企业之一。该公司核心产品“纳米助浴舱”采用纳米水粒子技术,仅需一瓶500毫升纯净水,就能在15分钟内完成对失能老人的全身清洁。公司总经理丁庆飞向新京报贝壳财经记者介绍:“失能老人不必被搬运身体,就能享受到沐浴服务。”

另一家入驻企业上海叁联人科技有限公司,致力于解决老年人出行难题,推出一款轻质外骨骼机器人,通过AI算法与传感器融合,能为下肢无力的老年人提供30%以上的行走助力。

上海亿维亿代科技有限公司则研发出一款拥有自主知识产权的智能照护成人纸尿裤,搭载高精度湿度传感芯片与无感监测系统,能够实时传输失能老人的尿量、温度、睡姿等数据至小程序和APP,实现精准护理,降低褥疮与感染风险。

除了养老科技产品蓬勃发展,适老化改造也正在“飞入寻常百姓家”。在上海静安区的一家适老化改造门店里,店长王琳正在为一户老旧小区居民设计“防摔套餐”:浴室安装的智能地砖遇水变色,马桶旁红外感应夜灯自动点亮,总价不超过5000元。

叁联人科技的外骨骼机器人。受访者供图

月租40可享补贴,智能陪伴与看护“走”进老人生活

月付40元即可租用一个入门款养老机器人。新京报贝壳财经记者注意到,在刚发布的《2025版上海市康复辅助器具社区租赁服务目录》中,有61款康复辅具产品,其中,24款产品为首次新增。上海市康复器具协会秘书长杨燕告诉记者,围绕上海老年人的需求,在今年的评审过程中,心理支持类功能、毫米波雷达等安全监测技术的纳入、居家可实现康复护理等因素都是重点考量。“希望借助政策补贴,让更多市民有机会在社区了解到前沿养老设施,并以优惠价格租回家试用。”

“这台看似电动轮椅的设备,其实是一台具备康复训练功能的智能看护机器人。”上海多扶智能科技有限公司副总经理周婉文介绍道,智能看护机器人可以移动至老人床边,“躺平”对接,帮助腿脚不便的老人从床上平稳移位到设备上,其坐姿、站姿切换系统能根据老人需求调整姿态,老人坐稳后,可自主操控设备,在家中或社区内代步出行。这台机器人还配置了脚部抬升等上下肢康复训练功能,可有效促进血液循环、改善新陈代谢、增强四肢力量,为长期卧床或行动不便的老人提供随时可用的康复训练。此次,这款智能看护机器人入选新版《目录》,2个月、3个月的租金分别为1000元、1500元,符合条件的老年人还能享受50%或70%的补贴。

在新版《目录》中,还首次出现了智能陪伴型机器人。机器人UnyBan,中文名“悠妮”,寓意“有你陪伴”。身高11厘米、体重200克的“悠妮”是一款高拟真类人情感陪伴机器人,长相憨态可掬。

据心智侣伴(上海)信息科技有限公司的联合创始人方禹杨介绍,“悠妮”是一个具备自主心智成长能力的电子生命体,在24小时在线陪伴中,可实现陪伴畅聊、知识查询、载歌载舞、生活服务、紧急呼救等丰富功能,“悠妮”不仅拥有千余种表情、动作,甚至能在互动中自主学习成长,“越陪伴,越懂你”。

针对老年群体的实际需求,团队还开发了多项定制功能,如:通过对接社区第三方服务商,让“悠妮”在线下单类似陪诊、维修这样的“物业+居家养老”服务;通过与老年人聊天,“悠妮”自主整理,帮助爷爷奶奶写电子版回忆录;老人能通过“悠妮”,给家人留言或在线互动。

万亿级消费如何激活?专家:让技术真正适配老年人核心需求

作为3个万亿级消费领域之一,老年用品的发展路径与未来前景颇受关注。

对于“万亿级”目标,中国老龄产业协会专职驻会副秘书长兼科技委主任王永春表示,其研判基于坚实的市场基础,截至2024年末,全国60周岁及以上老年人口31031万人,占总人口的22.0%,“老年人需求结构已从生存型向发展型、参与型转变,呈现更加鲜明的多元化和个性化特征,这一判断与去年国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》导向一脉相承。”

数据背后,王永春指出,近年来我国老年用品产业规模不断扩大,供给日益丰富,仍存在地区间不平衡等短板,面向低收入群体和农村地区的“兜底保障型”产品尚有缺口。他将这一矛盾归因于市场规律,“低端产品的收益率不高,单纯依靠市场机制,企业扩大供给的积极性自然不足。因此,老年用品的市场化供给不能完全遵循市场规律,需要政府加强监管和调控。《方案》的印发有望打破当前产业‘小、散、弱’的格局,推动产业向规模化、集群化、品牌化升级,形成多元化的养老产品供给。”

具体来看,《方案》部署了5方面19项重点任务。优化适老化产品供给方面,《方案》提出,加强适老化产品研发设计,重点开发应用养老服务机器人、多功能护理床、健康监测设备等急需产品。面向老年人品质生活需要,推出兼具舒适性、功能性和时尚性的老年鞋服产品,适合老年人咀嚼吞咽和营养吸收的食品,功能型日化产品等。开展优质老年用品惠老助企行动,推进居家适老化改造,发布适老化产品和服务推广目录,鼓励电商平台、商超等设立银发消费版面或专区。

在王永春看来,当前面向高龄老人及失能半失能群体的刚需产品,如助行器等已相对成熟。同时,人工智能技术正为老年用品注入新动能,“AI大模型等技术的发展,加速了市场上原有智能化产品的升级迭代,从简单的辅助功能向更加精细化、高适配性的方向发展。”

举例来说,以智能腕表为代表的“腕上养老”产品正快速进入老年人生活,细节上却有待加强。

“产品成功的关键不在于功能堆砌,而在于后端服务的深度”,王永春解释道,如果智能腕表只停留在数据监测层面,新鲜感一过,产品就会被弃用,“未来‘腕上养老’产品需朝着技术融合化、场景深度化方向突破,比如数据监测将与AI智能体、生物工程结合,通过分析老人的用药记录、基因检测数据,实现阿尔茨海默病等神经退行性疾病的风险预警,并生成个性化慢病管理方案。这需要企业和研发机构沉下心来,真正走进老年人的生活场景,进行细致入微的用户画像,让技术真正适配老年人的核心需求。”

展望老年用品消费领域奔向“万亿级”之路,王永春憧憬着,“到那时,老年人的精神状态会改变,将对任何事物都充满无限好奇心,他们的衣食住行得到普遍改善,加之规模效应带来的成本下降,更广泛的老年人能够享受到优质产品,实现从‘老有所养’到‘老有所乐’。”

新京报贝壳财经记者 李铮 俞金旻 编辑 陈莉 校对 穆祥桐