根据世界卫生组织定义,罕见病指患病人数占总人口0.065%至0.1%的疾病,全球已确认超7000种。另据蔻德罕见病中心数据,目前只有不到5%的罕见病有治疗方法,存在诸多未被满足的治疗需求。罕见病创新药的研发难度虽然高,却依然有勇敢前行者。进博会期间,在创新产品扎堆的医疗器械与医药保健展区,罕见病创新疗法的展出,让这个群体看到了更多希望。

罕见病药物研发加速

巨大的未满足的临床需求、利好的监管政策、逐渐完善的多方支付体系等,成为药企加码布局罕见病领域的动力。《中国罕见病行业趋势观察报告》显示,2024年,中国共批准29款罕见病药物上市,其中13款通过优先审评审批程序得以加快上市。

在罕见病药物研发方面,全球罕见病药物研发呈现出更加多元化和创新化的趋势,一方面,跨国制药企业纷纷加大对罕见病领域的投入,通过并购、合作等方式加速布局。另一方面,各国政府和监管机构相继出台政策,设置加速审评通道,进一步缩短研发周期,协助罕见病新药更快进入市场。很多药企开始正视罕见病领域,罕见病药物研发的未来更加注重技术创新、精准治疗和患者体验,同时政策支持和跨领域合作也将为这一领域的发展提供强大动力。

在第八届进博会上,默沙东、阿斯利康、欧加隆、赛诺菲、吉利德科学、灵北制药、勃林格殷格翰、强生、复星医药等药企均展示了其在研或已上市的罕见病创新药。除此之外,进博会上还有丰富的罕见病议题活动,针对罕见病诊疗和社会保障等多方问题展开热议。

面对全球范围内仍有九成以上罕见病尚无有效治疗手段的现实,在阿斯利康展区举行的“健康中国,美好生活——罕见病健康日活动”上,各界呼吁继续加强协作与创新。中国罕见病联盟执行理事长李林康指出,罕见病防治是一项任重道远的事业,既需要政策持续完善、产业协同创新,也离不开社会多方共同参与、责任共担。未来,应在创新与保障并重的基础上,探索符合中国国情的长期可持续机制,逐步形成具有中国特色的罕见病保障“共享共建”模式。

全球罕见病研发成果汇聚进博会

在第八届进博会上,多家药企带来了已上市及尚处于研发阶段的罕见病创新药,既有单个罕见病病种的唯一疗法,也有升级换代疗法。创新药借助进博会强大的溢出效应,正加速在中国落地。

阿斯利康在本届进博会上展出了3款已在中国上市的罕见病创新药,均为进博会平台孕育的“进博宝宝”,包括舒立瑞(依库珠单抗)、科赛优(硫酸氢司美替尼胶囊)、伟立瑞(瑞利珠单抗注射液),适应症覆盖成人全身型重症肌无力、视神经脊髓炎谱系疾病、非典型溶血性尿毒症综合征、阵发性睡眠性血红蛋白尿症及I型神经纤维瘤病,有两款已纳入国家医保目录。其中长效C5补体抑制剂瑞利珠单抗注射液于去年完成中国首展,今年已在华获批上市。

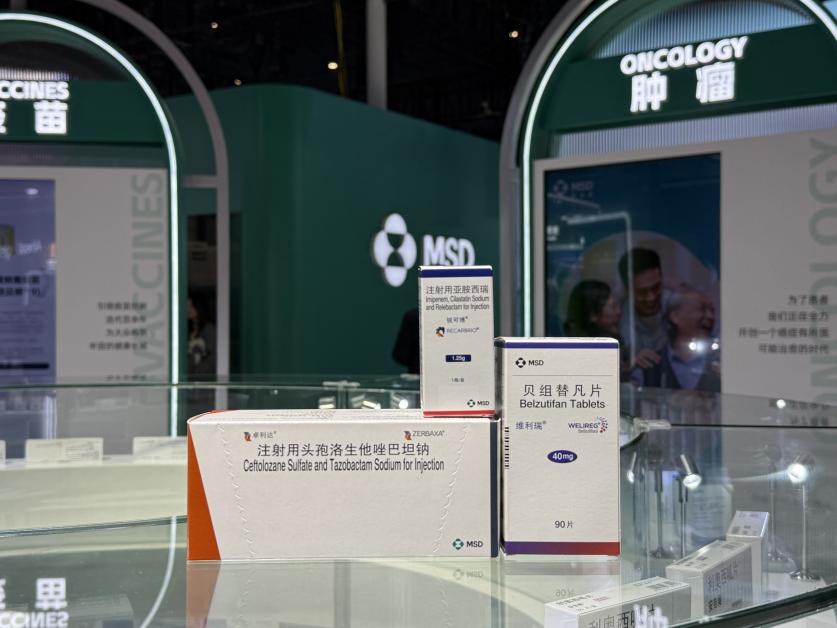

默沙东在中国境内已获批的约30种药物和疫苗,这些创新药物依托进博会的平台实现“华丽转身”,加速走进中国患者的生活。在进博会期间,除了展示热门的肿瘤、抗感染、糖尿病等领域产品外,默沙东还带来了罕见病领域的创新药物,尤其是罕见肿瘤领域创新药维利瑞(贝组替凡片)。得益于国家对于罕见病的重视,出台了一系列相关利好政策,贝组替凡被批准用于VHL病的临床治疗。VHL综合征(希佩尔-林道综合征)是一种罕见的常染色体显性遗传性疾病,我国VHL综合征患者的平均预期寿命仅为62岁。作为目前中国境内首个且唯一获批的HIF-2α抑制剂,维利瑞(贝组替凡片)为VHL综合征相关肾细胞癌(RCC)、中枢神经系统(CNS)血管母细胞瘤或胰腺神经内分泌肿瘤(pNET)成人患者带来新的治疗选择,也标志着中国VHL病治疗迈入新的篇章。

默沙东多款创新药品亮相进博会。图/企业供图

中国血友病患者很快也将迎来一款创新药。本次进博会上,赛诺菲展出的全球首个且唯一的血友病siRNA(小干扰RNA)创新非因子疗法Fitusiran注射液(商品名:赛菲因),凭借“一年最少仅需6次皮下注射”的创新优势,正加速奔赴中国。中国医学科学院北京协和医学院血液病医院血栓与止血诊疗中心杨仁池教授指出,目前,创新非因子规律替代治疗已经纳入了新版《血友病治疗中国指南(2025年版)》,被推荐为符合条件的患者的管理基石,有望为更多中国血友病患者带来治疗模式的改变。

就在进博会首日,赛诺菲另一款展品——罕见血液病领域的创新药物、全球首个靶向纳米抗体药物可倍力(注射用卡拉西珠单抗)正式在华获批,用于治疗免疫介导的血栓性血小板减少性紫癜,已从展品变商品,正式惠及中国患者。

凯西中国今年也带来了9款创新罕见病药品的首展首秀,可用于治疗11种罕见病,多款为该罕见病目前唯一的治疗选择。此外,吉利德科学的用于治疗原发性胆汁性胆管炎罕见病新药Seladelpar、灵北制药的发育性癫痫性脑病在研创新药Bexicacerin等罕见病新药也在第八届进博会亮相。

罕见病群体面临多重挑战,多方热议破解之道

有效治疗方法的出现,对于罕见病群体而言,意味着“活得更久、活得更好”的希望。这根稻草来之不易,是全球科学家、制药企业共同努力的结果。但是,如何保障罕见病药物可及,是摆在每个罕见病患者面前迫切的问题。此外,如何提升罕见病诊疗水平,提升罕见病患者群体在学习、工作、生活等多方面的保障同样重要。罕见病不仅仅是医学问题,更是社会系统工程。

近年来,中国在政策层面持续加力,先后发布两批罕见病目录,纳入207种罕见病;全国已有68种罕见病的126种药物进入医保,诊疗协作网覆盖419家医疗机构,罕见病防治体系正逐步完善。然而,保障体系的薄弱环节仍待补齐——部分创新药尚未纳入医保,已纳入药物的长期治疗负担仍然沉重,产业端在可持续激励机制方面也有待完善。北京病痛挑战公益基金会创始人、理事长王奕鸥呼吁,除了基本医保和社会慈善,更应推动将罕见病保障全面系统性地纳入国家多层次社会保障体系。

在患者群体中,儿童罕见病尤为突出。约七成罕见病在儿童期发病,患者需长期甚至终身用药,家庭经济负担尤为沉重。复旦大学附属儿科医院院长、中华医学会儿科分会神经学组组长王艺教授表示,药价高、疗程长、家庭经济和生活照护负担重仍是现实挑战。她建议国家进一步加大对儿童和弱势群体的专项保障力度,确保早诊早治、长效可及。

从疾病特征来看,神经系统类罕见病数量多、病程长、复诊频繁、合并症多,对长期用药与门诊保障提出了更高要求。复旦大学附属华山医院神经内科主任医师、罕见病中心工作小组主任赵重波教授指出,过去五年,罕见病领域的治疗手段迎来突破性进展,重塑了疾病治疗的格局。然而,治疗的进步也带来了新的课题——在长期治疗管理中,保障问题愈发凸显。这是一项需要长期投入、持续推动的系统工程。“我们正呼吁医保、商保与慈善多方协同,构建多元化的支付体系,同时加快国家级罕见病诊疗中心的建设。”赵重波呼吁道。

新京报记者 王卡拉

校对 王心