曾对标特斯拉的极星汽车,在华业务进入新的调整阶段。

10月13日,极星汽车关闭了其国内最后一家直营门店。当天,极星汽车官方热线工作人员向新京报贝壳财经记者表示,极星汽车目前已经关闭全部线下门店,没有直营门店和4S店,改为线上销售。如果消费者需要试驾、购车,客服可以帮忙对接线上销售。

10月14日,新京报贝壳财经记者前往位于上海前滩L+Plaza商场一层的门店原址探访,现已无照明、展车及工作人员,仅部分未撤除的宣传物料记录着极星曾经的痕迹。

据吉利控股集团销量数据显示,极星汽车今年前三季度销量达44482辆,同比增长36.5%。与此同时,多方数据显示,极星汽车海外销量出现回暖,但2025年上半年在中国市场仅售出69辆汽车。

极星汽车门店内已无照明和展车。新京报贝壳财经记者 俞金旻 摄

最后一家门店已搬空,“基本上没顾客进去”

10月14日中午,新京报贝壳财经记者实地探访了极星最后一家直营门店,其地处商业繁华的上海前滩L+Plaza商场一层。此时,门店内已无照明,也没有展车和工作人员,仅部分墙上的宣传物料还未撤除。门店入口拉起了隔离栏,标注“设备检修中”。

商场一位物业管理人员告诉新京报贝壳财经记者,极星门店9月底就已经开始陆陆续续关闭,刚开始是撤出店内的展车和物品,国庆节后“就基本上没人了,也不开灯”。

“其实,这个门店关掉早有预兆,因为顾客很少,基本上没人进去,不像旁边的理想、腾势门店,客流量还不少。目前也不知道下家是谁,只能先空着”,物业管理人员称。

极星汽车门店地处商业繁华的上海浦东前滩地区。新京报贝壳财经记者 俞金旻 摄

新京报贝壳财经记者扫描了门店遗留的二维码,发现在线购车系统已关闭,消费者若想试驾,需通过电话预约。

对于最后一家直营门店关闭,10月13日,极星方面表示,公司正在战略性地调整在华业务模式,以更好地契合中国市场多样化、快速变化的消费需求。“虽然暂时关闭了上海的门店,但极星在中国的其他业务均不受影响,车主的权益也不会受到任何影响”。

极星汽车小程序上未显示购车入口。极星汽车小程序截图

极星8年陷入困境,一度计划门店超百家

2017年,极星汽车正式进入中国,它是由沃尔沃和吉利控股集团合资打造的电动豪华品牌。“在极星,天空才是极限”是极星汽车当初的口号。但8年时间里,极星汽车“高开低走”。

2018年极星汽车首款车型极星1发售,以145万元的高价和限量身份树立顶级高性能电动品牌形象。2021年,极星汽车交出了全球交付29000台新车、同比增长185%的成绩单。2023年底,极星在中国拥有的门店数量达到55家,至2024年年底,这一数字计划翻倍至约120家,覆盖全国主要的一二线城市,并将按功能划分不同属性的店。

然而进入2025年,极星汽车不断传来坏消息。新京报贝壳财经记者注意到,极星与星纪魅族2023年6月成立的极星时代科技(宁波)有限公司,在2025年4月已停止运作。该公司此前被视为本土化的重要尝试。

2025年8月初,“极星年底退出中国市场”的消息传出。8月5日,极星中国官网发布声明称:“中国市场业务正常运转,用户服务及渠道运营不受影响”。2025年10月,极星汽车在华最后一家门店关闭,改为线上销售。

黄河科技学院客座教授张翔认为,在高端电动车领域,实体门店提供的体验、试驾及售后服务仍是消费者决策的重要环节。完全依赖线上渠道能否支撑品牌高端定位,需市场检验。

与此同时,极星汽车在海外市场回暖表明其产品仍具备一定竞争力,如何将全球经验有效嫁接至中国市场,成为破局的关键。母公司吉利控股集团的战略支持、沃尔沃的技术背书能否帮助极星实现逆转,仍有待观察。

收缩背后:产品定位与定价摇摆不定

曾对标特斯拉的极星在中国市场折戟,产品定位和价格策略摇摆不定均被诟病。

2019年4月12日,极星Polestar 1在上海车展前夕上市,定位为限量超跑,中国配额每年100台,售价高达145万元。

在短短一年后的2020年7月,极星Polestar 2上市,首发版41.8万元,次月下调价格至29.8万元,虽然这是走量车型,但依旧给消费者留下了“价格腰斩”的印象。

2023年7月,极星推出重返高端的车型Polestar 3,售价69.8万元起,定价高于蔚来ES8、理想L9(45.98万起)。在各家新势力崛起的冲击下,该车型上市半年累计销量不足200辆。

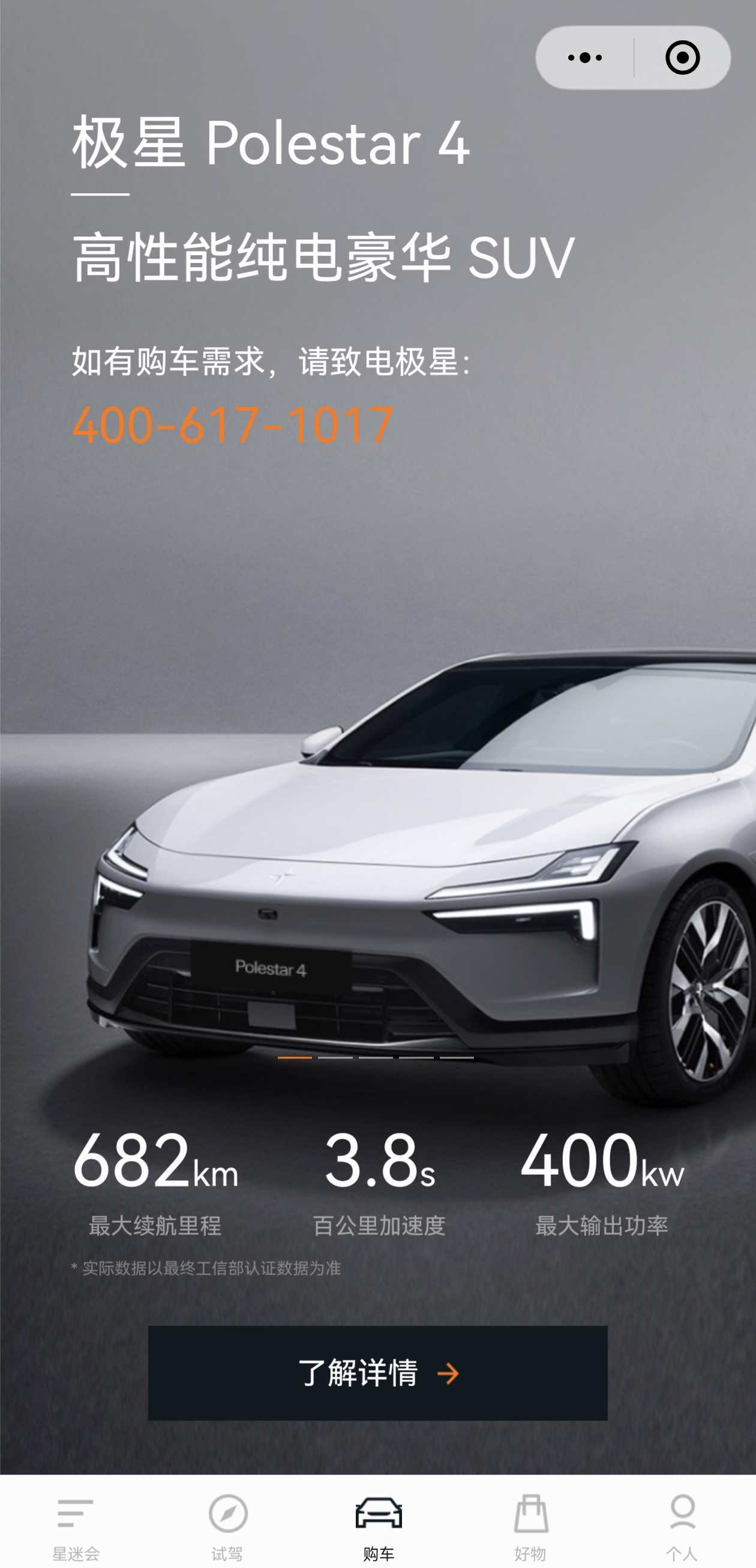

4个月后,极星推出重返30万元级别的“最后一搏”车型Polestar 4,定价29.99万元起,但没有搭载激光雷达。2024年3月,因销量低迷暂停中国产线,仅靠库存维持。

极星在华闯荡的8年,品牌定位频繁调整影响了消费者的认知。而在这背后,极星更换了七任中国区首席执行官,也对管理团队的稳定性造成了一定影响。

张翔提到,当前中国电动车市场已进入淘汰赛阶段,市场集中度持续提升,二线品牌生存空间进一步收窄。极星若想重振中国市场业务,不仅需要明确的产品定位和稳定的价格体系,更需要在智能化、本地化服务等方面实现突破性进展。随着蔚来、理想、小鹏等本土品牌加速迭代智能座舱、自动驾驶技术,极星在智能化方面还需要进一步加强。

留给极星调整的时间不多了。在中国电动车市场加速洗牌的当下,任何战略失误都可能意味着出局。

新京报贝壳财经记者 林子 俞金旻

编辑 王进雨

校对 柳宝庆