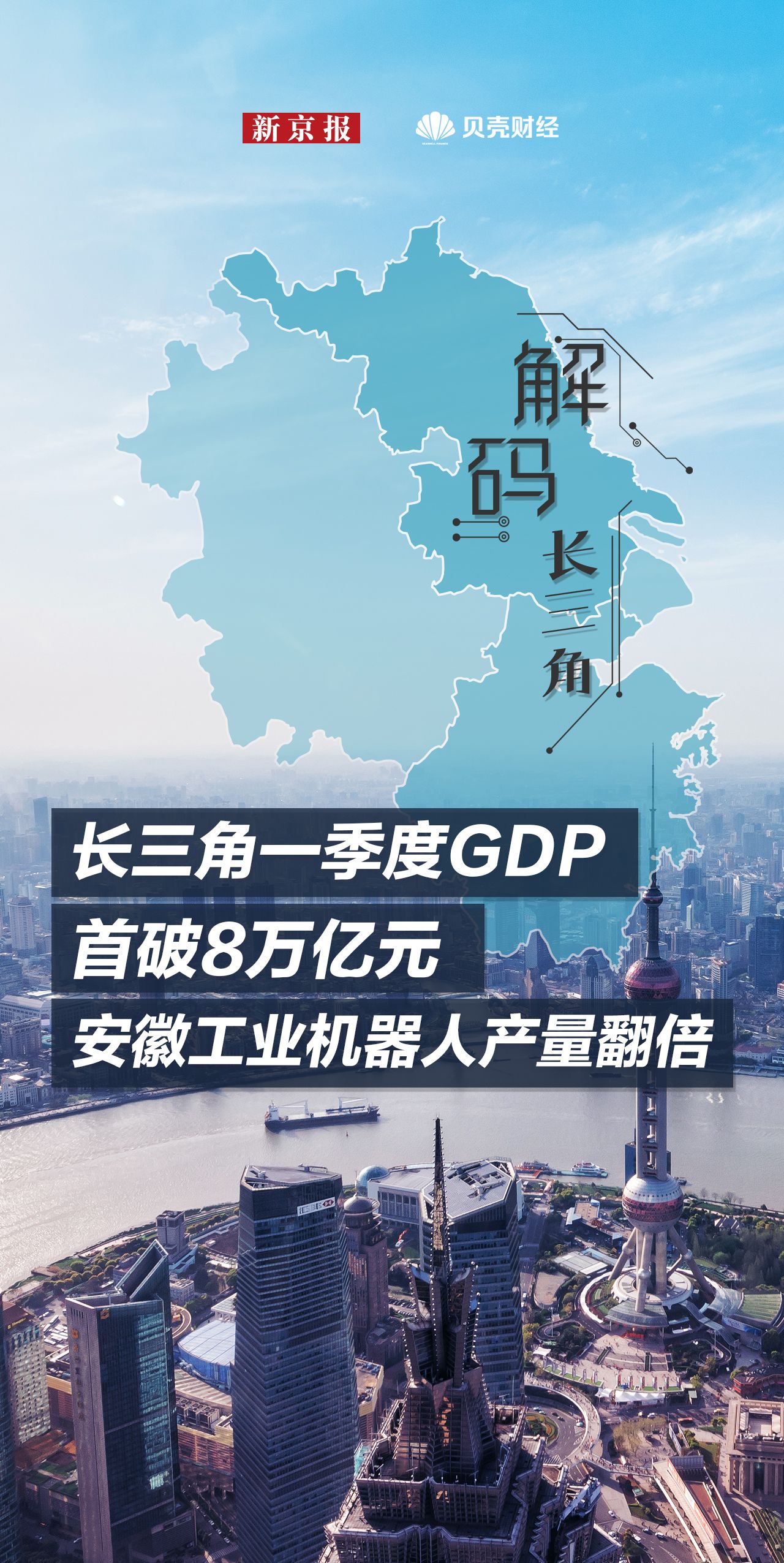

2025年一季度,长三角三省一市区域GDP总量历史性突破8万亿元大关,达到8.04万亿元,占全国总比重超四分之一。安徽以6.2%的同比增幅位居首位,沪、苏、浙分别为5.1%、5.9%、6.0%。

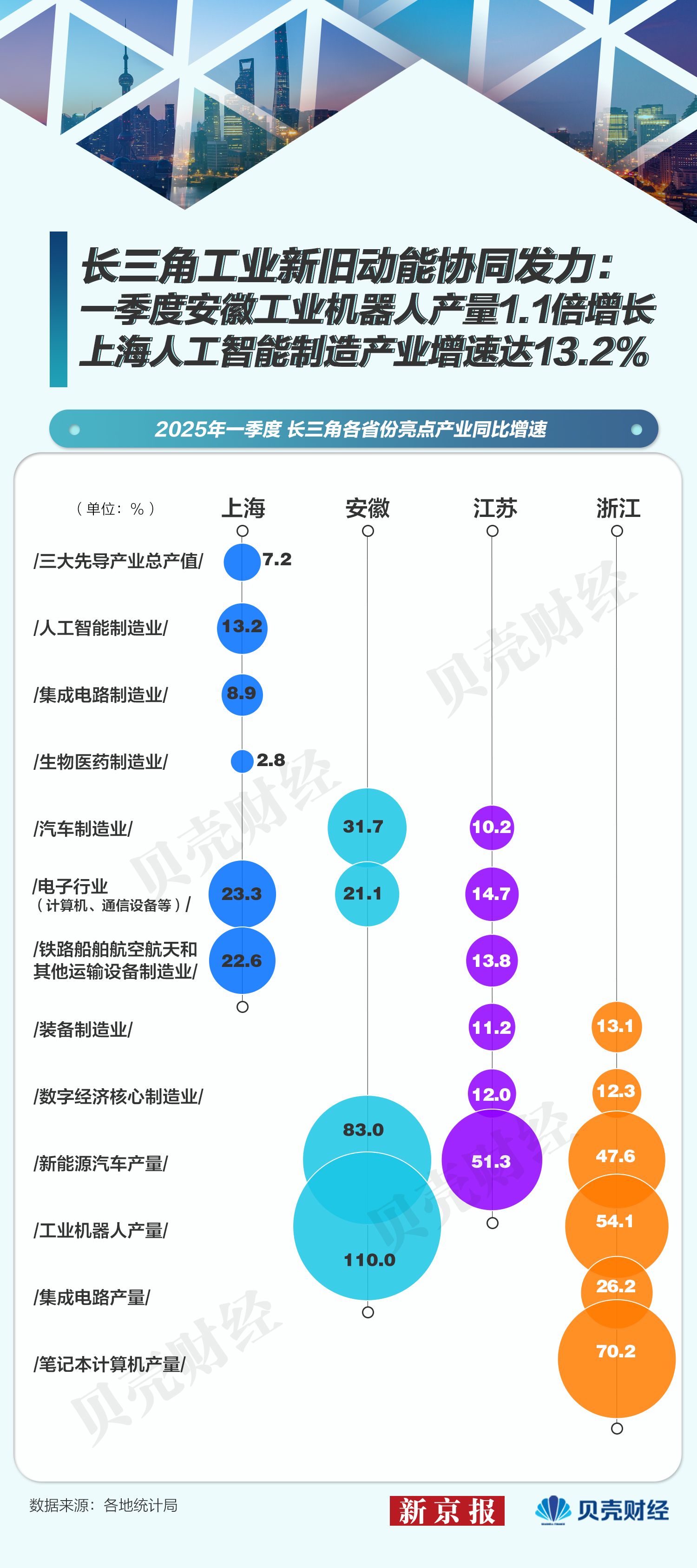

在以机器人、人工智能、新能源汽车为代表的新兴产业驱动下,长三角三省一市依托产业链深度分工,一季度经济协同优势凸显。上海人工智能制造业增长13.2%、浙江笔记本计算机产量激增70.2%、安徽新能源汽车产业增加值增长49.1%;上海、杭州、宁波工业机器人分别增长18.6%、62.7%、63.2%。

今年一季度,在全球经济环境不确定性增强的背景下,长三角地区经济发展呈现哪些特点?新京报贝壳财经记者梳理一季度长三角地区经济数据,透视其持续以创新驱动的发展密码。

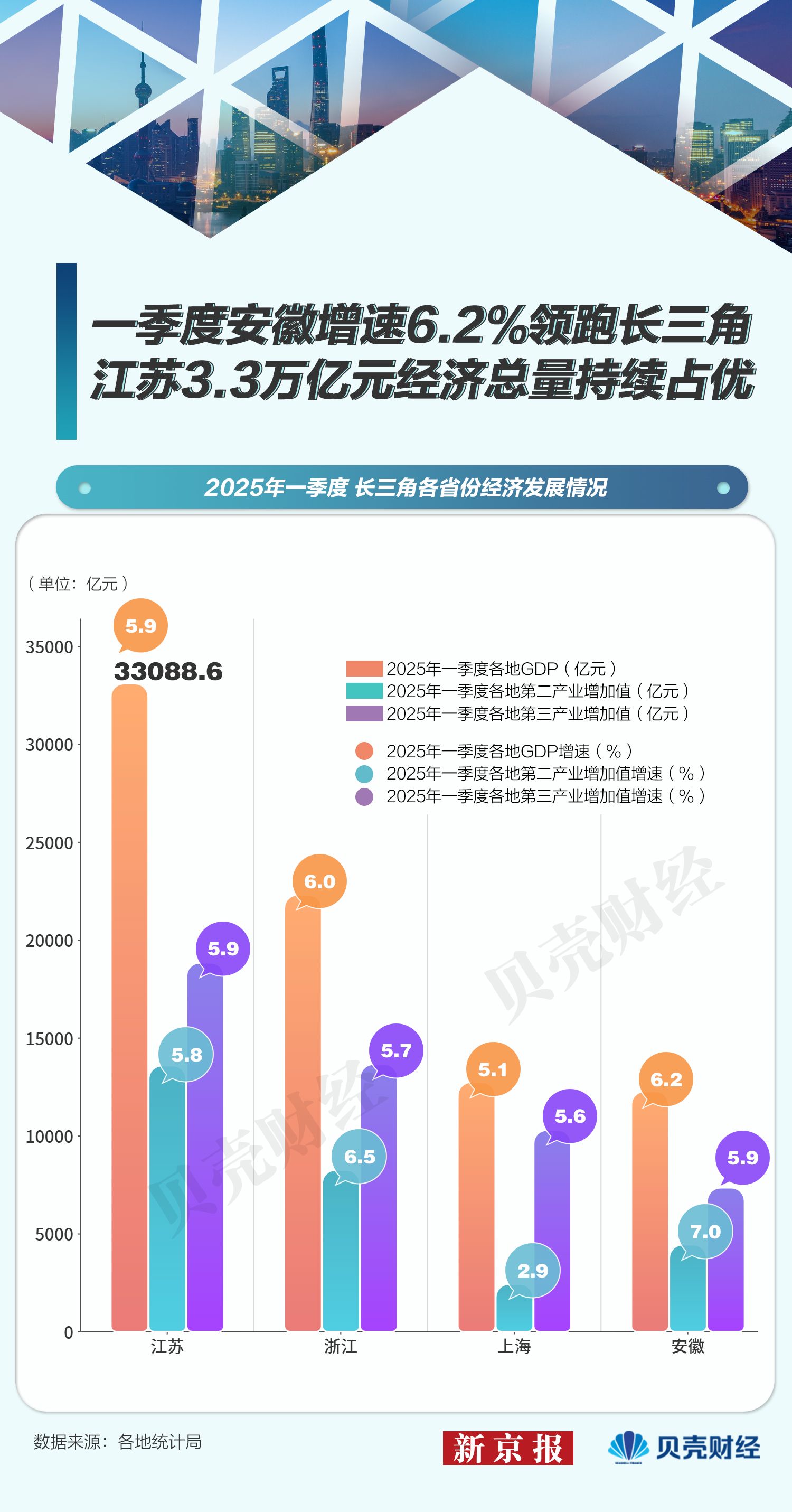

今年一季度安徽GDP6.2%增速领跑长三角

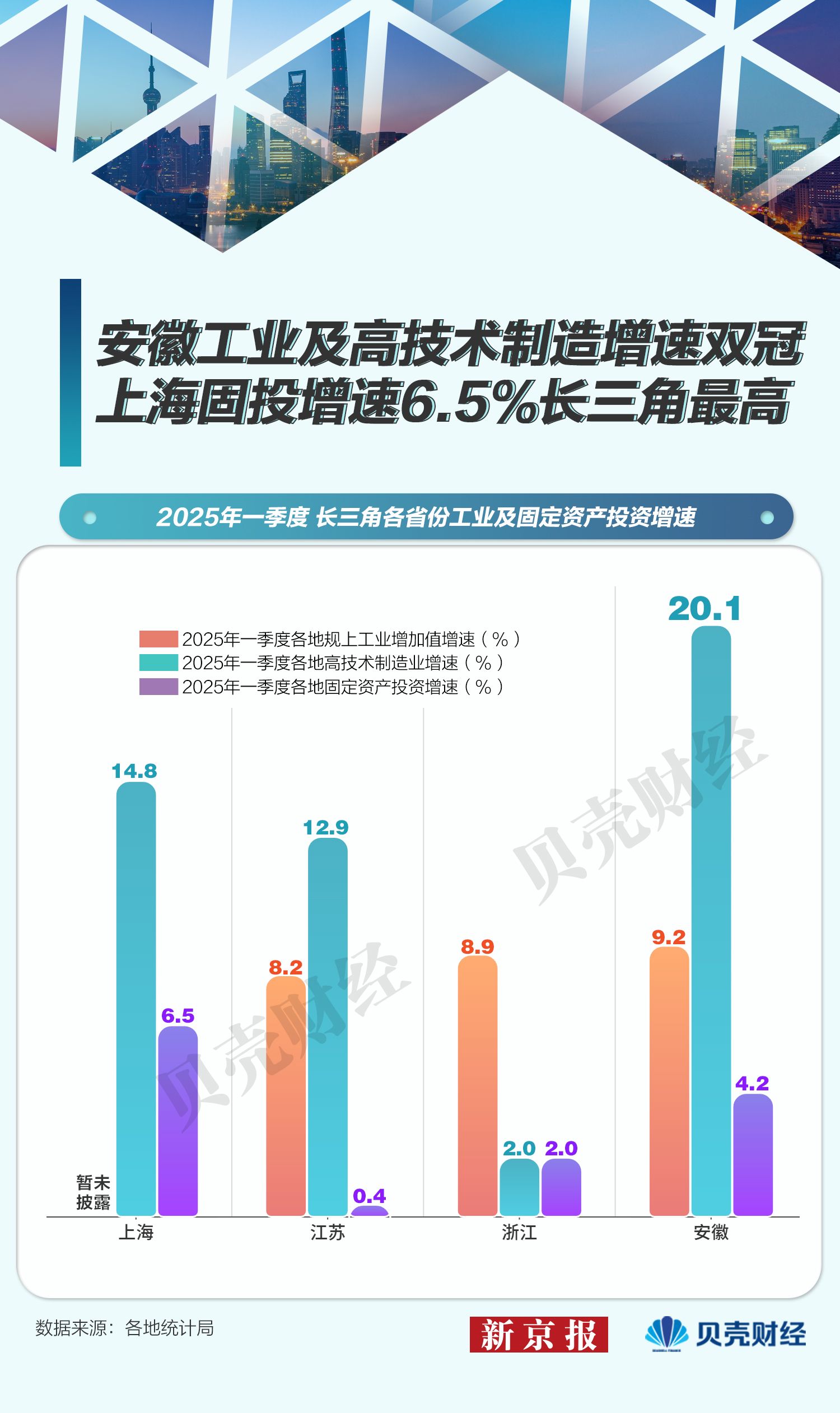

沪苏皖高技术制造业增速均超10%

2025年一季度,长三角三省一市经济总量保持稳定增长,江苏、浙江、上海、安徽GDP分别达33088.6亿元、22300亿元、12735.1亿元和12265亿元,同比增速分别为5.9%、6.0%、5.1%和6.2%。

江苏与全国经济第一大省广东经济总量差距收窄至436.91亿元,追赶势头明显。安徽则以6.2%的GDP增速领跑长三角区域,创近三年同期最佳表现。作为长三角地区的新兴增长极,安徽的经济展现出强劲的后发动能。

新京报贝壳财经记者梳理发现,长三角地区一季度经济数据体现了区域经济“传统与新兴共融、区域竞合深化”的鲜明特点。新兴产业与传统优势产业协同发力,区域产业结构持续优化,在工业机器人、新能源汽车两大标志性产业拉动下,三省一市呈现出差异化的增长路径,苏浙皖三省第二产业增速均高于4.5%的全国增速。

安徽以7.0%的第二产业增速领跑,新能源汽车产业增加值激增49.1%,带动装备制造业爆发;江苏、浙江依托数字经济与高端装备制造双轮驱动,规上工业增速均超8%。上海市的第三产业为其优势产业,其增加值占比为80.8%,其中金融、信息服务业贡献主要增量,占比第三产业增加值超35%,巩固其现代服务业优势。同时,上海持续发力集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业,规上工业产值增速回升至3.7%。

以三大先导产业为重点方向,上海的人工智能制造业以13.2%的增速成为最大亮点。在张江“模力社区”等创新载体推动下,工业机器人产量增长18.6%。电子信息产品制造业投资增长37.6%,带动集成电路制造业同比增速达8.9%。

安徽工业增长呈现“双轮驱动”特征,装备制造和电子信息产业同步发力。汽车制造业31.7%的增速带动全省装备制造业增长18.4%;电子行业21.1%的增速受益于新型显示产业突破;工业机器人产量爆发式增长1.1倍。

江苏持续推进“智改数转网联”三年行动,加速企业数字化转型,一季度数字经济核心制造业增长12%。其中,常州形成了链条完善、布局合理、规模领先的动力电池产业集群,新能源汽车产量增长51.3%。

浙江以数字经济重塑制造优势,带动关键产品产量大幅提升。笔记本计算机产量同比增长70.2%,创历史新高;工业机器人产量同比增长54.1%。

可以看出,长三角地区产业链层面的区域协同效应持续增长,产业联动走深走实。随着G60科创走廊二期项目启动,长三角地区正通过联合攻关关键核心技术、共建智能工厂等方式,使得区域产业结构从“规模扩张”转向“价值跃升”。

长三角内外需双轮驱动

新能源汽车、工业机器人产品出口表现突出

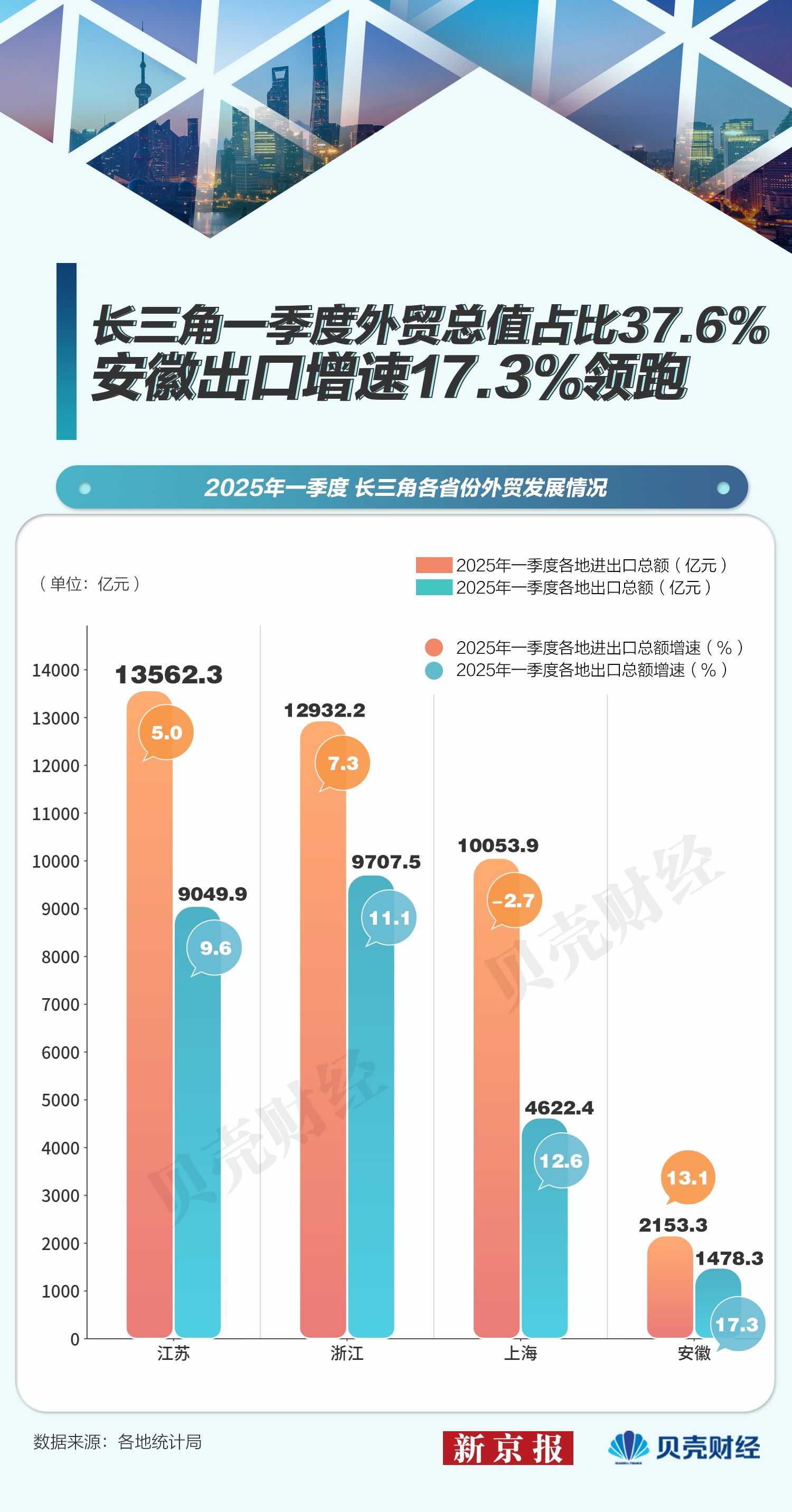

2025年一季度,长三角地区外贸呈现“总量趋稳、结构优化、动能分化”的特征,三省一市进出口总额合计38701.7亿元,占全国比重达37.6%。在消费政策频出与国补政策推动下,区域外贸保持韧性,民营企业贡献持续提升。

安徽出口增速居区域首位,新能源汽车成为增长主引擎。安徽出口额同比增长17.3%,汽车制造业贡献显著,新能源汽车产量同比激增83%,显著拉动全省出口额增长至1478.3亿元。

浙江凭借民营经济活力,出口结构持续向高端化迈进。进出口、出口增速分别达7.3%和11.1%,笔记本计算机、工业机器人等高端装备出口同比增幅超50%,数字经济与先进制造深度融合效果显现。

江苏保持外贸规模领先,高端制造比重不断上升。机电产品出口占比超六成,集成电路、船舶等高端制造业出口增速达14.8%和57.7%,出口结构进一步优化。上海作为外向型经济枢纽,出口逆势增长12.6%,人工智能、集成电路等先导产业产值增长13.2%和8.9%。

得益于长三角区域外贸结构持续升级,民营企业和“新三样”产品对长三角地区外贸贡献显著。数据显示,长三角地区对东盟、共建“一带一路”国家出口占比提升至34.9%,民营企业贡献率超35%,新能源汽车、工业机器人等新质生产力产品出口表现突出。

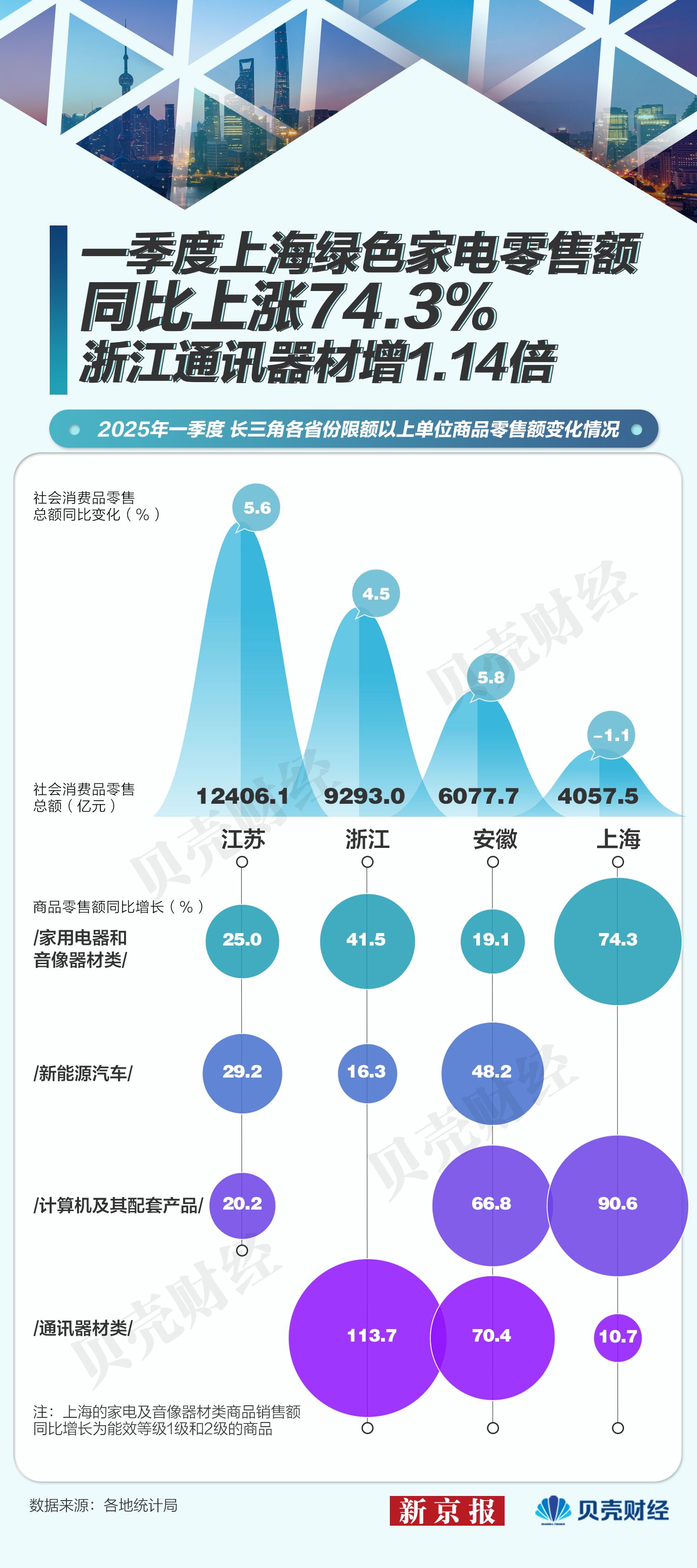

绿色消费正在长三角地区加速崛起,一季度长三角地区各地消费动能持续释放,绿色家电、新能源汽车、智能终端成为拉动重点。分省份看,安徽以5.8%的社零增速领跑;江苏绿色消费政策效应显现;浙江智能终端零售爆发式增长;上海结构性亮点突出。

安徽不仅在消费方面增速领先,智能与绿色产品零售也强劲增长。新能源汽车零售额激增48.2%,计算机及配套产品、通讯器材类分别增长66.8%和70.4%。江苏通过“以旧换新”政策激活家电消费,高能效产品成亮点,家电类零售额增长25%,新能源汽车零售额增长29.2%,绿色消费成为新动能。

浙江智能终端产品零售表现突出,通讯器材类产品零售额以113.7%的增幅冠绝长三角地区。上海整体消费小幅下滑,社零总额同比下降1.1%,但高端家电销售额逆势增长74.3%,计算机类商品销售额实现90.6%的爆发式增长。

消费政策密集落地 长三角地区绿色消费加速崛起

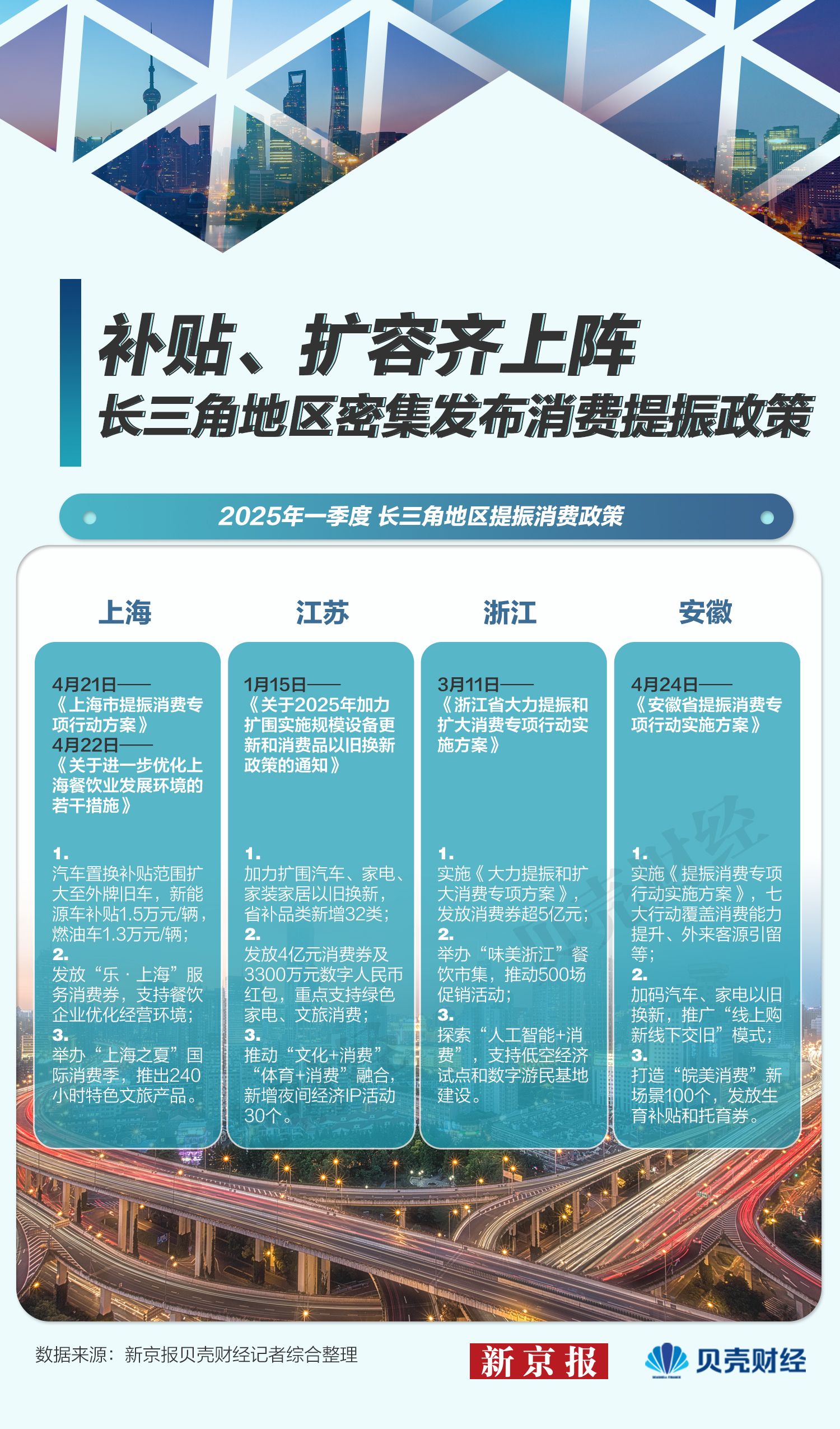

新京报贝壳财经记者梳理发现,2025年一季度,长三角地区围绕消费提振与产业升级密集出台政策,重点聚焦绿色消费、文旅融合、智能制造等方向,政策协同效应正加速显现。

江苏率先行动,以旧换新政策持续发力,文旅与夜间经济场景不断扩展。今年1月发布以旧换新扩围政策,二季度将加码4亿元消费券及数字人民币红包,重点支持装备制造业和文旅融合新场景,并新增30个夜间经济IP活动。

浙江推动促消费专项行动落地,智能制造与促销活动同步推进。3月出台消费专项行动方案,发放超5亿元消费券,推动500场促销活动,并探索“人工智能+消费”模式,推动笔记本计算机产量同比激增70.2%。

上海聚焦消费场景与先导产业双轮驱动,政策覆盖人、货、场多维度。4月21日通过《上海市提振消费专项行动方案》,将汽车置换补贴范围扩大至外牌车,举办“上海之夏”国际消费季,同时发力三大先导产业(人工智能、集成电路、生物医药),总产值同比增长7.2%。

安徽推出七大行动计划,叠加以旧换新政策强化客源引流。4月24日推出《安徽省提振消费专项行动实施方案》,重点聚焦“外来客源引留”吸引长三角地区客群,叠加汽车“以旧换新” 形成联动效应。

随着政策红利持续释放,长三角地区消费市场有望在绿色消费、数字消费及跨区域客源联动中实现加速回暖,助力区域经济稳步发展与结构优化。